マンションで楽器を弾くとき、音の響きや生活音など、思った以上に気を使うものです。

それでも、防音対策や物件選びを工夫すれば、周囲に配慮しながら音楽を楽しむことは十分に可能です。

この記事では、マンションでの楽器演奏に役立つ防音の基本や、ピアノなど楽器別の対策、防音性の高い物件を見極めるポイントをわかりやすく紹介します。

「今の環境でどこまで演奏できるのか」「どんな物件なら気兼ねなく練習できるのか」を知りたい方は、ぜひ参考にしてください。

カナデルームは、楽器可・防音マンション・24時間演奏可など、音楽を楽しむ方のための専門サイトです。

10年以上にわたり楽器可物件を扱う専門仲介会社のノウハウを活かし、防音性能や演奏条件を踏まえた最適な住まい選びをサポートしています。

演奏スタイルや楽器の種類に合わせて条件を細かく検索でき、一人暮らしからファミリー向けまで幅広い物件を取り揃えているのが特徴です。

音に気兼ねせず暮らせる住まいをお探しなら、安心と信頼のカナデルームで理想の部屋を見つけてください。

目次

- マンションで楽器を弾くための3つの基本ルール

- ピアノの防音対策に役立つ4つの工夫

- 賃貸でもできる3つの防音対策

- 防音性の高いマンションを見極める3つのポイント

- 音トラブルを防ぐための2つのマナー

- まとめ|快適に演奏できる住まい選びのコツ

マンションで楽器を弾くための3つの基本ルール

マンションで楽器を演奏したいと思っても、「どんな物件なら安心して弾けるのだろう」と迷う方は多いでしょう。

しかし、あらかじめ基本的なルールや注意点を押さえておけば、入居後のトラブルを避け、気持ちよく演奏を続けられます。

ここでは、マンションで楽器を弾く際に知っておきたい3つのポイントを解説します。

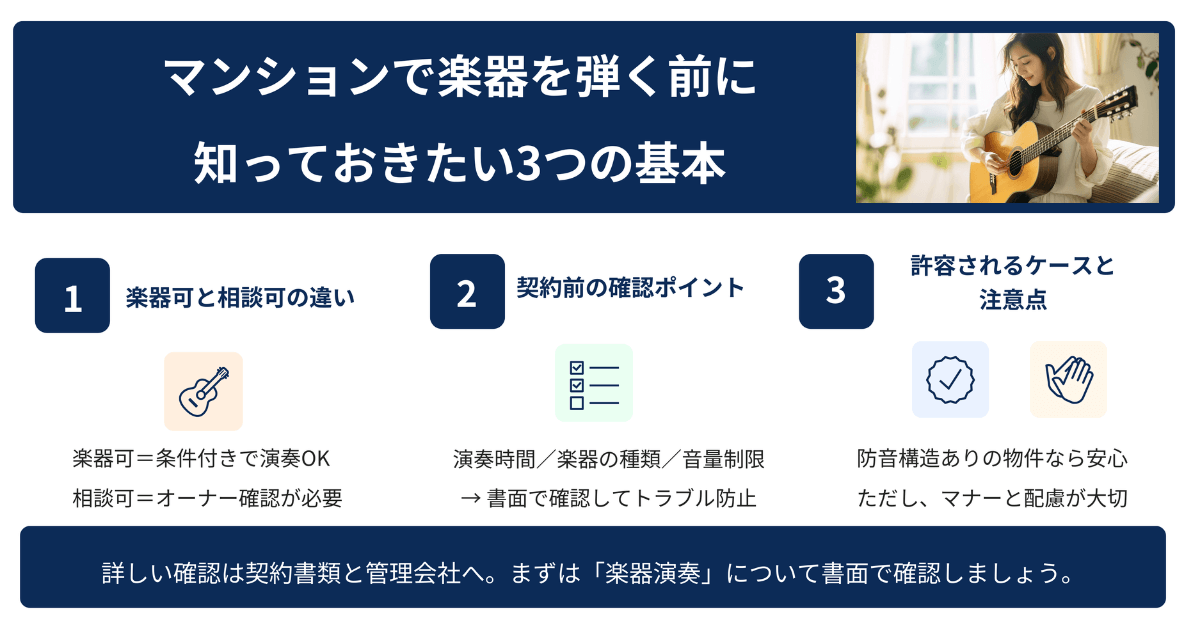

- 楽器可と楽器相談可の違いを理解する

- 契約前に確認すべき演奏条件とは

- マンションで楽器は本当にだめ?許容されるケースと注意点

楽器可と楽器相談可の違いを理解する

「楽器可」と「楽器相談可」は、似ているようで意味が大きく異なります。

楽器可物件は、原則として楽器の演奏が許可されているマンションです。

演奏できる時間帯や楽器の種類が明確に定められており、ピアノや弦楽器、電子楽器などの条件があらかじめ提示されている場合がほとんどです。

一方、楽器相談可物件は、オーナーや管理会社との相談によって演奏の可否が決まります。

「小音量でならOK」「夜間は不可」など、個別対応となるケースが多く、明確な基準は設けられていません。

そのため、契約前には必ず「どの楽器を」「どの時間帯に」「どのくらいの音量で」演奏できるのかを確認しておきましょう。

この確認を怠ると、入居後にトラブルにつながる可能性があります。

契約前に確認すべき演奏条件とは

多くの場合、演奏できる時間帯や曜日など、物件ごとに細かな条件が設けられています。

「朝9時〜夜8時まで」「日曜・祝日は不可」などの時間制限があるマンションが一般的で、特に夜間や早朝の演奏は禁止されていることがほとんどです。

契約前には、不動産会社だけでなく管理会社にも確認を取り、演奏条件を書面に残すと安心です。

また、マンションによっては管理規約で演奏を制限しているケースもあるため、必ず事前に確認しておくことをおすすめします。

マンションで楽器は本当にだめ?許容されるケースと注意点

「マンションでは楽器が弾けない」と思われがちですが、実際にはすべての物件で禁止されているわけではありません。

近年は、防音構造を備えたマンションや、楽器演奏を前提とした楽器可マンションも増えています。

こうした物件では、一定の演奏時間帯を定めたうえで、安心して練習できる環境が整っています。

ただし、防音性能が高くても音を完全に遮断することは難しいため、マナーやルールを守る姿勢は欠かせません。

演奏の際は、事前に周囲への配慮を忘れないようにしましょう。

ピアノの防音対策に役立つ4つの工夫

マンションでピアノを弾くと、音の響きや床の振動が気になることがあります。「思いきり弾けない」「隣に聞こえていないか不安」と感じる方も少なくないでしょう。

けれども、ちょっとした工夫を取り入れるだけで、音漏れを抑えながら安心して演奏を続けられます。

ここでは、ピアノの防音対策に役立つ4つのポイントを紹介します。

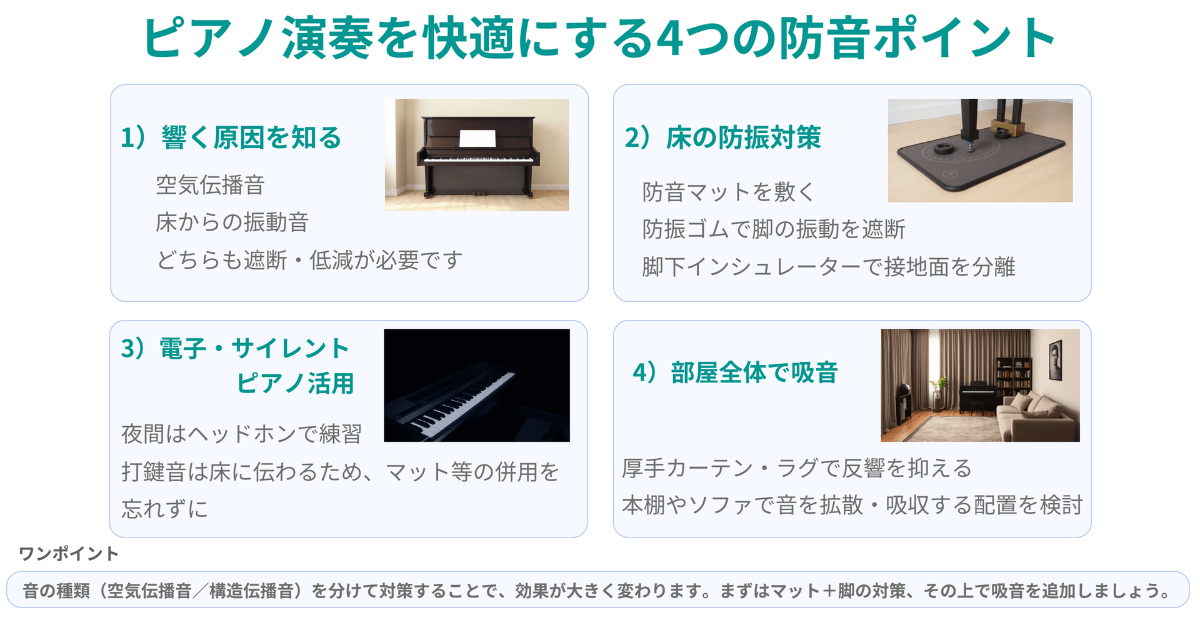

- ピアノの音が響く原因を知る

- 防音マット・防振ゴム・インシュレーターの活用法

- 電子ピアノとサイレントピアノの違いと注意点

- ピアノ演奏を快適に続けるための環境づくりのコツ

ピアノの音が響く原因を知る

ピアノの音が響くのは、空気を伝わる空気伝播音と、床や壁を伝わる固体伝播音の2種類があるためです。

特にマンションでは、床下や壁を通じて振動が広がり、想像以上に隣室や下階へ音が伝わってしまいます。

アップライトピアノでは背面の響板から音が壁に直接伝わり、グランドピアノでは脚部を通じて床に振動が伝わるのが特徴です。

こうした構造的な仕組みを理解しておけば、音がどの経路から漏れているのかを把握しやすくなります。

防音マット・防振ゴム・インシュレーターの活用法

マンションでピアノを演奏するときは、床から伝わる振動(固体伝播音)を抑えることが大切です。

RC造(鉄筋コンクリート)マンションでは、ピアノの音量が約100dBの場合、隣室では50dB前後(エアコンの室外機やトイレに近い音)として聞こえると言われています。

一方、木造住宅では65dB前後まで響くことがあり、地下鉄の車内に近い音量です。

このように建物構造によって音の伝わり方は異なりますが、防音マットや防振ゴム、インシュレーターを組み合わせれば、下階への振動を軽減できます。

RC造であれば、50dBの音が40〜45dB程度まで下がり、生活音の範囲に近づけることが可能です。

ピアノの脚の下には、厚手の防振ゴムやインシュレーターを敷いて、打鍵音やペダルの振動を直接床に伝えないようにしましょう。

さらに、防音マットを床一面に敷くと、音の衝撃を分散させて響きをやわらげられます。

マットを選ぶときは、厚みが10ミリ以上あるもの、多層構造タイプ、ゴム素材など、クッション性に優れたものを選ぶと安心です。

参考:ピアノ | 楽器図鑑 | カナデルームMAGAZINE

電子ピアノとサイレントピアノの違いと注意点

近年は、防音の観点から電子ピアノやサイレントピアノを選ぶ方が増えています。電子ピアノはヘッドホンを使えば、周囲に音を出さずに演奏できます。

ただし、鍵盤をたたく打鍵音やペダルの操作音までは完全に消せないため、防振マットなどで床への振動を抑える工夫が必要です。

一方、サイレントピアノはアコースティックピアノに消音装置を取り付けたもので、音を止めてヘッドホンから電子音を出す仕組みです。

通常のピアノとしても使えるため、昼間は生音で、夜間はヘッドホンで演奏するなど、時間帯に合わせた使い分けができます。

ただし、こちらも完全な無音ではありません。

鍵盤やペダルの動作音がわずかに伝わるため、特に夜間や深夜帯の演奏は控えたほうが安心です。

ピアノ演奏を快適に続けるための環境づくりのコツ

マンションでピアノを弾くときは、機材だけでなく環境づくりも大切です。カーテンやラグ、家具の配置を工夫するだけでも、音の反響をやわらげられます。

壁に布製のタペストリーを飾る、窓際に厚手のカーテンをかけるなど、部屋全体で音を吸収する工夫を取り入れましょう。

また、演奏時間を固定して生活リズムを整えると、近隣からの理解も得やすくなります。

演奏後に窓を開けて音の残響を確かめるなど、自分の部屋の音環境を定期的に確認する習慣も大切です。

演奏を長く続けるためには、マナーと工夫の両立を意識しましょう。

さらに安心してピアノを楽しみたい方は、カナデルームをご利用ください。

カナデルームは、楽器可・防音マンションに特化した不動産サイトとして、ピアノ可・24時間演奏可・防音室付きなど、演奏者の希望に合わせた条件で物件をお選びいただけます。

音に配慮された住環境や、演奏を理解する住まいをご紹介し、安心して音楽を楽しめる暮らしをお手伝いしています。

あなたに合った理想の住まいを、ぜひカナデルームで見つけてください。

賃貸でもできる3つの防音対策

賃貸マンションに住んでいると、壁や床に手を加えられず「防音は難しい」と感じる方も多いのではないでしょうか。

しかし、工事をしなくても音漏れを抑える方法はいくつかあり、手軽な工夫で快適な演奏環境を整えることができます。

ここでは、賃貸でも実践できる3つの防音対策を紹介します。

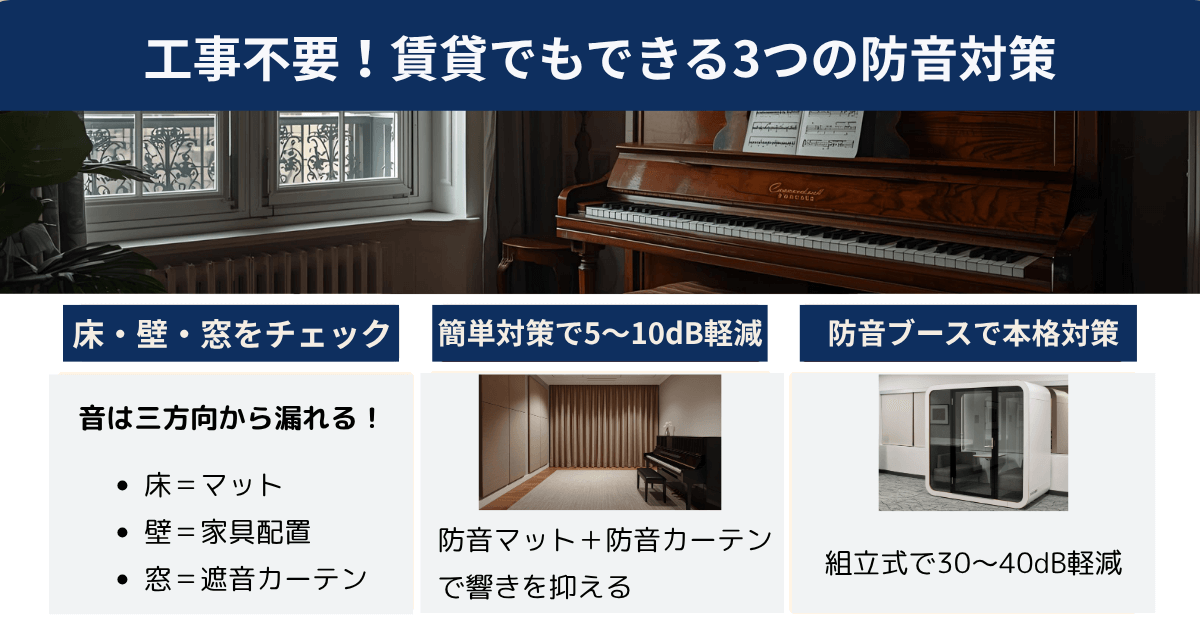

- 床・壁・窓で異なる防音のコツ

- 防音マットやカーテンでできる簡単対策

- 防音ブースを使った本格的な防音方法

床・壁・窓で異なる防音のコツ

防音対策を考えるときは、まず音の通り道を理解することが大切です。

音は床・壁・窓の三方向から漏れやすく、それぞれに合った方法を取ることで効果を高められます。

床の振動音を抑えるには、防音マットやラグを敷いてみましょう。

厚みのあるカーペットやコルクマットを使えば、足音やペダルの振動をやわらげられ、下階への響きも抑えられます。

壁からの音漏れには、家具を上手に配置するのが効果的です。

棚や本を並べることで音が拡散し、反響を抑えられます。模様替えのタイミングで配置を工夫してみましょう。

注意したいのは、意外と気付きにくい窓からの音漏れです。

遮音カーテンを使うと音を減らせるうえ、厚手の生地や二重カーテンを選ぶとさらに効果が高まります。

見た目にも落ち着いた印象を与えるため、インテリアの一部として取り入れてみましょう。

どの対策も大がかりな工事は不要です。小さな工夫を積み重ねて、賃貸でも心地よく演奏できる環境を整えていきましょう。

防音マットやカーテンでできる簡単対策

賃貸でできる防音対策のなかでも、コストを抑えて始めやすいのが防音マットと防音カーテンの活用です。

防音マットは床の振動を吸収し、下の階への音漏れを防ぐ効果があります。

製品や環境にもよりますが、おおよそ5〜10デシベル音を軽減できるとされており、体感的にも響きがやわらぎます。

特に電子ピアノやギターアンプを使う場合は、振動が直接床に伝わりやすいため、忘れずに敷いておきましょう。

一方、防音カーテンは窓からの音漏れを抑えるのに効果的です。

裏地に遮音素材を使ったタイプを選ぶと、3〜7デシベル程度の遮音効果が期待でき、外からの騒音も入りにくくなります。

部屋の印象を変えずに防音性を上げたいときは、インテリアと調和するカラーを選んでみましょう。

これらの対策は取り外しが簡単で、原状回復もしやすいのが魅力です。工事不要で始められるため、賃貸マンションとの相性も抜群です。

関連記事:【楽器演奏者必見】防音カーテンの効果はどれくらい?寝室を静かにする現実解と失敗しない道筋| カナデルームMAGAZINE

防音ブースを使った本格的な防音方法

より本格的に防音をしたい場合は、組み立て式の防音ブースを導入する方法があります。

部屋の中に設置する小さな防音空間で、壁や天井に手を加えずに30〜40デシベルほど音を減らせるとされています。

ピアノや管楽器、ボーカル練習などにも適しており、設置後すぐに演奏環境を整えられるのが魅力です。

近年は、賃貸でも使いやすい工具不要の軽量タイプや、通気性の良い簡易ブースも増えています。

サイズは1畳ほどのコンパクトタイプから3畳程度までさまざまで、使用目的や部屋の広さに合わせて選べます。

価格は10万円前後からですが、遮音性能が高く長期的な安心につながる点を考えると、コストパフォーマンスの高い対策といえるでしょう。

設置前には、部屋の広さや天井高をしっかり確認し、退去時に撤去できるタイプを選ぶことが大切です。

安心して演奏を続けるための投資として、検討してみてはいかがでしょうか。

防音性の高いマンションを見極める3つのポイント

「同じマンションでも、部屋によって音の伝わり方がまったく違う」と感じたことはありませんか。

実際、防音性は建物の構造や窓の仕様、そして部屋の位置によって大きく変わります。

以下では、次の3つの観点から防音性を見極めるポイントを紹介します。

- 鉄筋コンクリート造と鉄骨造の違いを知る

- 二重サッシや複層ガラスの有無をチェック

- 内見時に確認したい防音構造と部屋の位置

鉄筋コンクリート造と鉄骨造の違いを知る

マンションの防音性は、建物の構造によって大きく異なります。

なかでも防音性能が高いのは鉄筋コンクリート造(RC造)で、厚みのあるコンクリート壁が音や振動をしっかり遮ります。

特に上下階への音漏れを抑える効果が高く、ピアノや打楽器など、響きの強い楽器の演奏にも適しています。

一方、鉄骨造(S造)は柱や梁に金属を使用しているため、軽量で耐震性に優れていますが、振動が伝わりやすく防音面ではやや不利です。

その中間にあたる鉄骨鉄筋コンクリート造(SRC造)は、耐久性と遮音性のバランスに優れた構造といえます。

物件を選ぶときは、間取り図や建物概要欄で構造を確認し、RC造またはSRC造を選ぶようにしましょう。

二重サッシや複層ガラスの有無をチェック

壁だけでなく、窓からの音漏れも防音性に大きく影響します。

一重の単板ガラスでは音を通しやすく、外の騒音や演奏音が漏れやすくなります。

一方、二重サッシや複層ガラス(ペアガラス)を採用している部屋では、間にある空気層が音を遮る役割を果たし、おおよそ5〜10デシベル音を抑えられるといわれています。

また、窓枠の素材にも注目しましょう。アルミよりも樹脂サッシのほうが気密性が高く、隙間からの音漏れを防ぐ効果があります。

防音を重視する場合は、内見時に実際に窓を閉めて外の音を確かめ、静けさを体感しておくと安心です。

窓の構造を見極めることで、住んでからの音環境が大きく変わります。小さな違いのようでも、快適さに直結する重要なポイントです。

内見時に確認したい防音構造と部屋の位置

防音性を見極めるときは、建物の構造だけでなく部屋の位置や間取りにも注目しましょう。

角部屋や最上階は隣接する部屋が少なく、音が伝わりにくい傾向があります。

一方、中住戸や下階に部屋がある場合は、上下左右から音の影響を受けやすいため注意が必要です。

また、壁の厚さや床材の種類も確認しておきたいポイントです。

壁が厚く、床に遮音フローリングが使われている物件は、演奏時の音をしっかり吸収してくれます。

反対に、エレベーターや共用廊下に面した部屋は音が響きやすいため、できるだけ避けるのが安心です。

内見の際は、実際に手を叩いたり足音を立てたりして反響を確かめてみましょう。

小さなチェックを積み重ねることで、静かで快適に演奏できる住まいを見つけやすくなります。

関連記事:鉄筋コンクリートでも響く?防音の落とし穴と対策5選| カナデルームMAGAZINE

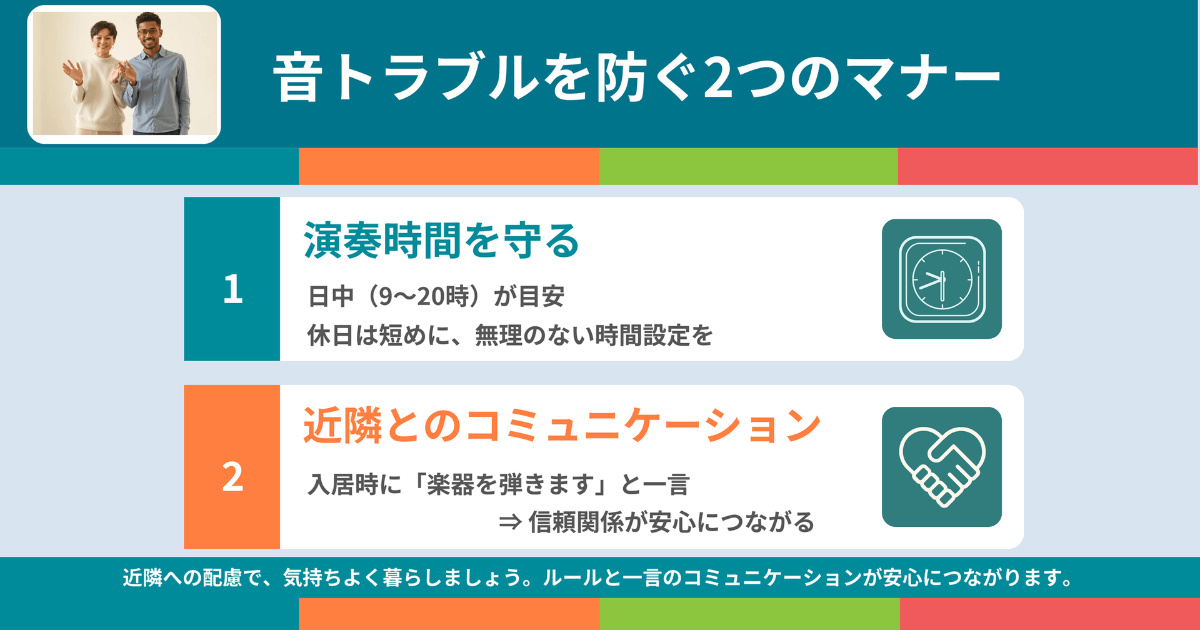

音トラブルを防ぐための2つのマナー

楽器演奏が許可されたマンションでも、音の感じ方は人それぞれです。

少しの響きが気になる人もいれば、まったく気にしない人もいて、思わぬトラブルに発展することもあります。

そこで本章では、安心して演奏を続けるために意識したい2つのマナーを紹介します。

- 演奏時間と練習スケジュールの工夫

- 近隣とのコミュニケーションで安心を保つ

演奏時間と練習スケジュールの工夫

音トラブルを防ぐうえで、最も大切なのは演奏時間の管理です。

多くの楽器可マンションでは日中(9時〜20時)の演奏が認められていますが、早朝や夜間は控えるのがよいでしょう。

特に休日や連休中は、周囲の生活リズムが普段と異なるため、演奏時間を短めにするなどの配慮があると安心です。

また、練習スケジュールをあらかじめ決めておくのもおすすめです。周囲に「この時間は演奏している」と認識されれば、不意な音に驚かせることもありません。

長時間の練習は続けず、休憩を挟みながら時間帯にも気を配ることで、周囲との関係を穏やかに保てます。

近隣とのコミュニケーションで安心を保つ

防音対策をしても、完全に音を遮断することはできません。

だからこそ、日ごろから近隣とのコミュニケーションを大切にすることが、安心して暮らすためのポイントです。

入居時や引っ越し後のタイミングで、「楽器を演奏することがあります」と軽く伝えておくと、相手も理解しやすくなります。

もし音に関する指摘を受けた場合も、誠実に対応すれば大きなトラブルに発展しにくいでしょう。

音楽を長く楽しむためには、防音設備だけでなく人とのつながりも大切です。

まとめ|快適に演奏できる住まい選びのコツ

楽器の演奏を快適に楽しむためには、「防音」「マナー」「環境選び」の3つをバランスよく整えることが大切です。

まずは、自分の演奏スタイルに合わせて、防音グッズや部屋の構造を工夫しましょう。

演奏時間や近隣への配慮を忘れずに過ごせば、安心して音楽を楽しめる日々が続きます。

さらに、物件選びの段階から防音性や演奏条件を確認しておくと、後悔のない住まい探しができます。

音に寛容な住環境を選ぶことが、ストレスのない演奏ライフにつながります。

もし「安心して楽器を弾ける部屋を探したい」と思ったら、カナデルームをご利用ください。

カナデルームは、楽器演奏を楽しむ方のための専門サイトとして、楽器可・防音・24時間演奏可など多様な条件から理想の住まいを検索できます。

ピアノやバイオリン、サックスなど楽器の種類や演奏時間帯で絞り込みができ、防音性や構造の詳細も確認可能です。

音を気にせず、のびのびと演奏を楽しめる暮らしをサポートします。あなたの音楽ライフにぴったりの住まいを、カナデルームで見つけてください。