賃貸で楽器を弾くと、音が外に漏れている気がして、思い切り演奏できない…そのような不安を抱えていませんか。

練習に集中したいのに、いつ苦情が来るかとヒヤヒヤしながら弾いていたら、楽しいはずの音楽も息苦しくなってしまいますよね。

とはいえ、賃貸でも工夫次第で音のストレスはしっかり軽くできます。

壁・床・窓など音が通りやすい場所を知り、対策を取り入れれば、演奏を支えてくれる空間へ変えられるでしょう。

本記事では、今日からできる簡単な防音対策から、楽器別のポイント、さらに音に強い住まい選びのコツまで解説します。

音を気にせず、自分の演奏に集中できる環境へ近づけましょう。

もし、「音に強い住まいで安心して演奏したい」と思うなら、楽器可・防音物件に特化したカナデルームもぜひご活用ください。

演奏条件を細かく設定できるため、自分の楽器や生活スタイルに合った部屋が見つかります。

目次

- 賃貸でもできる防音対策とは?基本の考え方を解説

- 部屋別に見る!賃貸で効果を上げる防音対策

- 建物構造で変わる防音性能|RC造・木造の違いを知ろう

- 楽器を演奏する人が気をつけたい防音のポイント

- 防音対策だけでは足りない?楽器可・防音賃貸の選び方

- まとめ|防音対策と住まい選びで快適な音環境をつくろう

賃貸でもできる防音対策とは?基本の考え方を解説

「楽器を弾くときや生活音で、隣の部屋に迷惑をかけていないか不安…」と感じる方は多いでしょう。

賃貸住宅では大掛かりな工事ができませんが、工夫次第で音の悩みを大きく減らすことは可能です。

賃貸で防音対策を考えるうえで知っておきたい基本の考え方を紹介します。

賃貸における防音の限界と工夫の方向性

賃貸物件では、壁や床の構造がつながっているため、完全に音を遮断するのはどうしても難しいのが実情です。

それでも、できる範囲で音を減らす工夫を重ねれば、近隣への配慮と自分の快適さを両立できます。

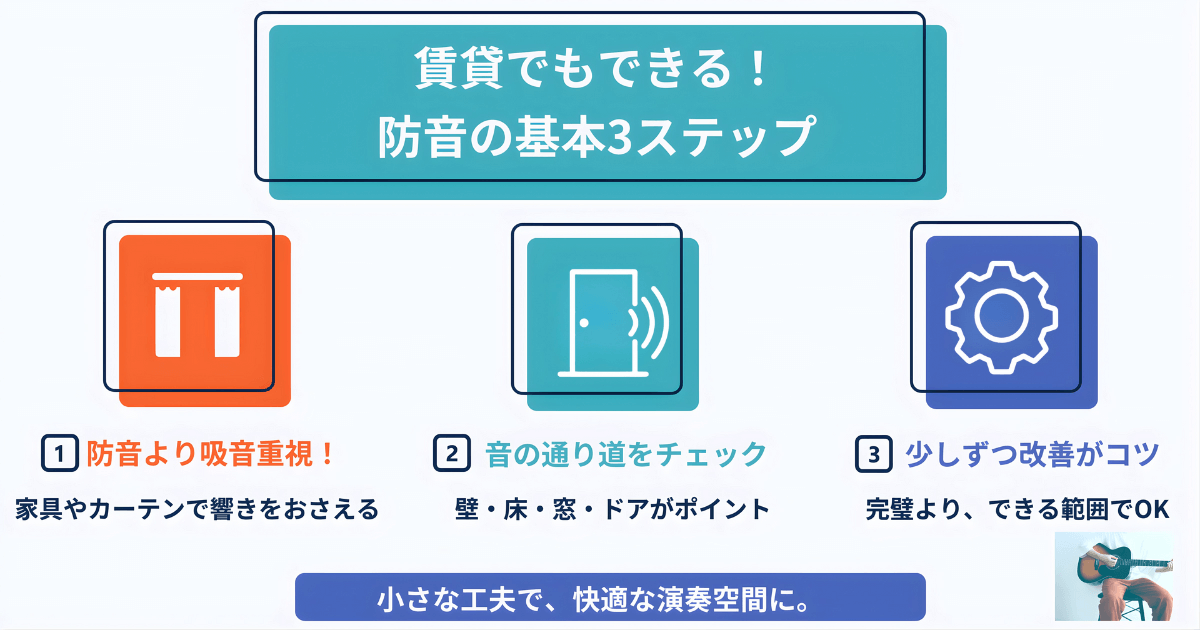

まず意識したいのは、防音と吸音の違いです。

壁を厚くして音の通り道を断つのが防音、一方で音の反響を抑えて響きをやわらげるのが吸音です。

賃貸では工事ができないため、家具やカーテンで吸音効果を高めるのが現実的な方法でしょう。

さらに、音の伝わり方を把握することも大切です。

床・壁・窓・ドアなど、音の通り道を一度チェックしてみましょう。部屋のどこで音が響いているかを把握すれば、対策の優先順位が見えてきます。

手軽に始められる防音の工夫(費用・手間の目安)

賃貸でもすぐに実践できる防音対策として、まず試したいのが家具の配置を変えることです。壁際に背の高い棚やタンスを置くと、音の通り道がふさがり、響きがやわらぎます。

次に見直したいのは床の振動対策です。

防音マットやジョイントマットを敷くと、足音やイスを動かすときの衝撃音を抑えられます。小型の楽器を演奏する場合は、その上に防振パッドを重ねるとより効果が高まるでしょう。

費用を抑えたい場合は、厚手のカーテンやラグマットを取り入れるのがおすすめです。1万円前後でそろうアイテムでも、音の反射を減らし、部屋全体を落ち着いた雰囲気に仕上げられます。

賃貸での防音は、完璧に防ぐよりも少しずつ改善していく意識が大切です。

身近な工夫を積み重ねることで、毎日の暮らしの中で感じる音のストレスを大きく減らせるでしょう。

部屋別に見る!賃貸で効果を上げる防音対策

「どこから音が漏れているのか分からない」や「防音グッズを使っても効果が感じられない」と感じる方は少なくないでしょう。

防音対策は、部屋全体を一度に覆うのではなく、音が伝わりやすい場所を重点的に工夫することがポイントです。

ここでは、壁・床・窓やドアなど、部位ごとに取り入れやすい防音の工夫を紹介します。

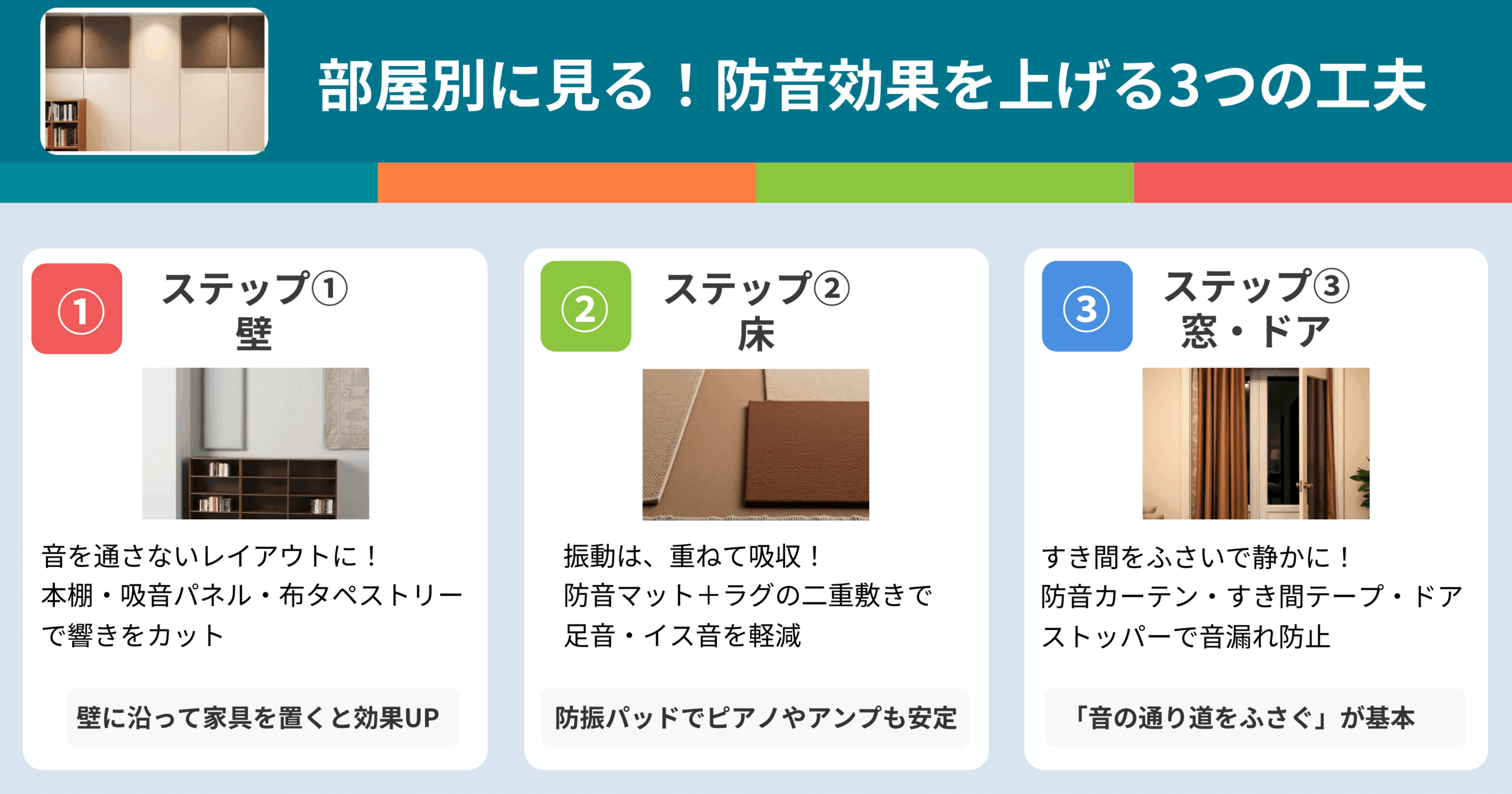

壁からの音漏れを防ぐ方法

賃貸で最も音が伝わりやすいのは、隣の部屋と接している壁の部分です。

特に軽量鉄骨造や木造の建物では、壁の内部に空気の層があり、会話やテレビの音が響きやすくなります。

対策としては、吸音パネルや布素材を使った壁面の工夫が効果的です。

ホームセンターや通販で手に入る吸音材を壁に貼ったり、布製のタペストリーや大きなキャンバスを飾ったりすると、部屋の響きが3〜5割ほど抑えられたと感じる方もいます。

さらに、本棚や収納棚を壁に沿って配置するのもおすすめです。家具が音の通り道をふさぎ、壁の防音性を高めることができます。

音を止める壁を自分で作るつもりで家具をレイアウトすると、手軽に防音効果を実感できるでしょう。

床の振動音を軽減する工夫

下の階への音漏れの多くは、足音やイスの移動音など、床を伝わる振動が原因です。特にフローリングは硬い素材のため、衝撃がそのまま構造体に伝わりやすい傾向があります。

防音効果を高めるには、床にクッション性のある素材を重ねる方法が有効です。防音マットやジョイントマットの上にラグを重ねれば、二重構造が振動を吸収します。

イスやスピーカーの下に防振ゴムやフェルトパッドを貼ると、さらに安心感が得られます。

ピアノやギターアンプなどの重い機材も安定し、低音の響きや共鳴を抑えられるでしょう。

実際にこの方法を取り入れると、床の響きが和らいだと感じる方が多いようです。

窓・ドアからの音漏れ対策

防音対策で意外と見落とされやすいのが、窓とドアです。これらは気密性が低いため、外部とのすき間から音が出入りしやすくなります。

窓には、厚手の防音カーテンや防音レースの二重掛けが効果的です。音の反射や外からの騒音を2〜3割ほど抑えられるとされており、室内の響きもやわらぎます。

さらに静かさを求める場合は、すき間テープを貼って外気や音の漏れを防ぐ方法がおすすめです。

すき間テープだけでも1〜2dBほどの音漏れ軽減が期待できるとされ、賃貸でも剥がしやすいタイプを選べば退去時の心配もありません。

ドアは、下部のわずかなすき間をふさぐだけでも効果があります。

市販のドア用すき間ストッパーを設置すると、話し声やテレビ音の漏れが2〜3割ほど抑えられたと感じる方が多いようです。

リビングから廊下への音漏れを抑えたいときに、簡単に取り入れられる対策です。

窓やドアは、想像以上に音の出入りが多い場所です。防音の基本は「音の通り道をふさぐ」ことにあります。

壁・床・窓・ドアのうち、自身の部屋でどこが一番弱いかを見極め、対策を組み合わせましょう。

建物構造で変わる防音性能|RC造・木造の違いを知ろう

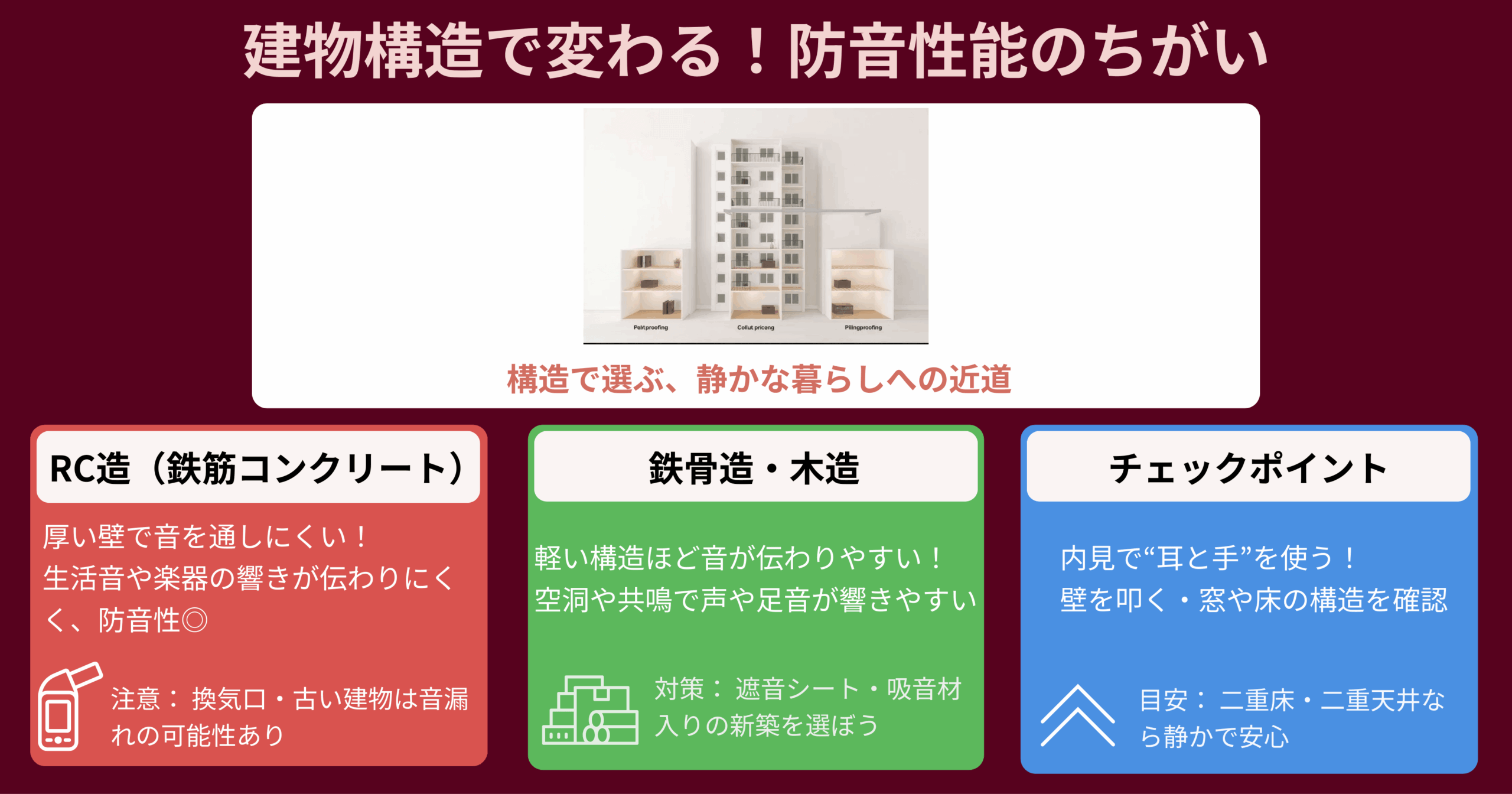

「防音グッズを使っても思ったほど静かにならない」と感じるかもしれません。実は、音の伝わりやすさは建物の構造によって大きく変わります。

ここでは、RC造・鉄骨造・木造それぞれの特徴と、防音性能を見極めるポイントを紹介します。

鉄筋コンクリート造(RC造)の特徴と注意点

RC造(Reinforced Concrete)は、鉄筋とコンクリートを組み合わせた構造で、音を通しにくく防音性が高いのが大きな特徴です。

壁や床が厚く、隣室の生活音や楽器の響きが伝わりにくいため、演奏者にも人気があります。

ただし、どんなRC造でも完全に音を遮断できるわけではありません。

コンクリートであっても、換気口や配管スペースなど音の抜け道があれば、そこから漏れることがあります。

また、築年数が古いRC造では、コンクリートの厚みが十分でない場合や、防音材が入っていないケースもあります。

防音性を重視する場合は、SRC造(鉄骨鉄筋コンクリート)や二重床・二重天井など、より構造的に音が伝わりにくい仕様を選ぶとより安心です。

鉄骨造・木造で音が伝わりやすい理由

鉄骨造や木造の建物は、軽い素材でできているため、どうしても音が伝わりやすい傾向があります。

特に軽量鉄骨造は壁の内部が空洞になっており、その空間で音が共鳴して通り抜けやすいのが特徴です。

木造の場合も、柱や床材が振動を伝えやすく、生活音や足音、楽器の低音などが響きやすくなります。

ただし、近年の新築物件では、防音性を高めた木造住宅も増えてきました。壁の内部に遮音シートや吸音材を組み込むことで、従来よりも音の伝わりを抑えられる構造になっています。

物件を選ぶ際は、構造だけで判断せず、防音仕様や遮音性能(D値・L値)を確認すると安心です。

防音性能を見極めるチェックポイント

内見の際に防音性を見極めるには、耳と手を使って確かめることが大切です。

まず、壁を軽く叩いてみましょう。

「コンコン」と高く響く場合は内部が空洞の可能性があり、反対に「ドスッ」と低い音ならコンクリートなどの重い素材が使われていると考えられます。

次に、窓ガラスの厚みやサッシの気密性も確認します。

厚みのある二重ガラスや防音サッシを採用している物件は、外からの騒音を遮りやすく、室内の音も外へ漏れにくい傾向があります。

さらに、床や天井が二重構造になっているかも重要なポイントです。 二重床や二重天井は空気層によって音の振動を吸収しやすく、上階や下階への音の伝わりを和らげます。

内見時には、管理会社やオーナーに遮音等級や構造の詳細を確認しましょう。

建物の構造を理解して選ぶことが、防音対策の第一歩です。

見た目のきれいさだけでなく「どのような素材で造られているか」に目を向けることで、静かで快適な暮らしに近づけます。

関連記事:鉄筋コンクリートでも響く?防音の落とし穴と対策5選 | カナデルームMAGAZINE

楽器を演奏する人が気をつけたい防音のポイント

「楽器を弾くたびに、隣や下の階に迷惑をかけていないか心配……」と感じていませんか。

賃貸での演奏は、防音グッズだけでなく、演奏マナーや環境づくりを意識することも大切です。

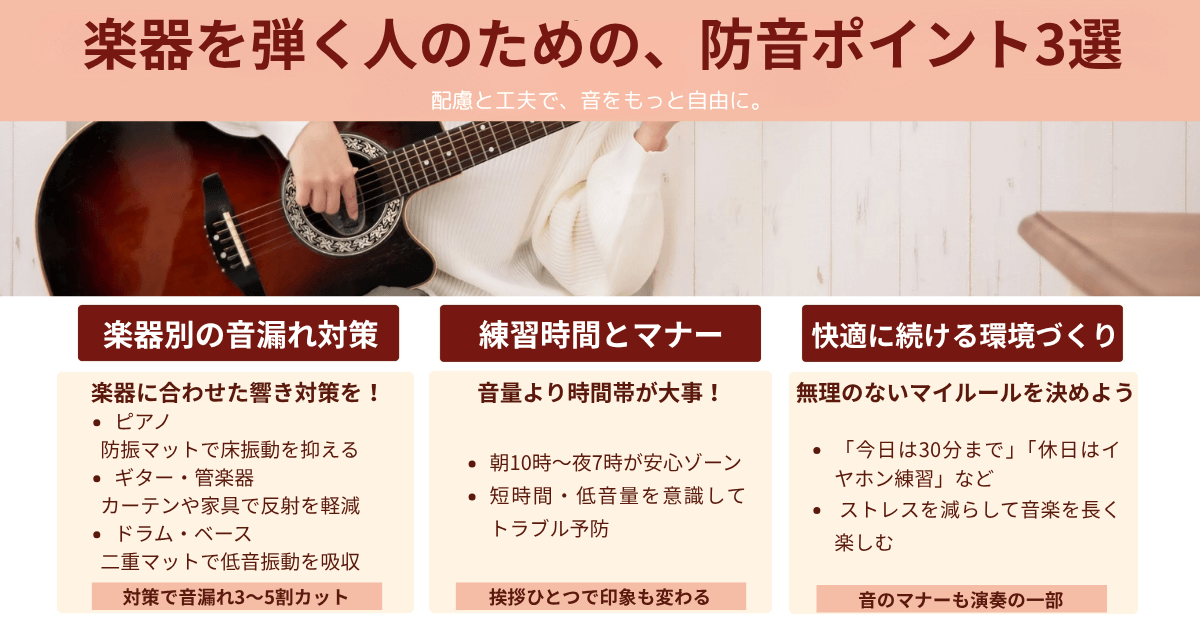

本章では、楽器ごとの音漏れ対策や練習時の工夫、快適に演奏を続けるための環境づくりのコツを紹介します。

ピアノ・ギター・ドラムなど楽器別の音漏れ対策

楽器の種類によって、音の伝わり方は大きく異なります。それぞれに合った対策を取ることで、音漏れを体感で3〜5割ほど軽減できる場合もあります。

ピアノや電子ピアノの場合は、床への振動対策がポイントです。防振マットやゴム製インシュレーターを脚の下に敷くと、低音の響きを抑えられます。

電子ピアノでも、鍵盤を強く叩く音やペダルの振動が下階に伝わることがあるため注意が必要です。

アコースティックギターや管楽器は、壁や天井で音が反射しやすく、響きが広がりやすいのが特徴です。

厚手のカーテンや布を多めに配置して反響をやわらげ、音を出す方向を壁の中心ではなく家具のある方へ向けると、音の拡散を抑えられます。

ドラムやベースなど、低音が強い楽器は防振対策が重要です。

防音カーペットと防振マットを二重に敷くことで、振動が構造体に伝わりにくくなります。電子ドラムでも、パッドを叩く音やペダル音が響くため、防振マットの設置は欠かせません。

練習時間・演奏マナーでトラブルを防ぐ方法

防音対策をしても、完全に音を遮断することは難しいため、演奏マナーも大切です。

まずは、周囲の生活リズムに配慮し、早朝や夜間を避けた時間帯に練習するようにしましょう。一般的には、朝10時〜夜7時頃までがトラブルになりにくい時間帯といわれています。

音量を少し抑えて弾く、短時間で区切るなどの工夫も効果的です。

もし近隣の方と顔を合わせる機会があれば、「楽器を練習しています」と一言伝えておくと、お互いに理解しやすくなるでしょう。

演奏を楽しむには、自分の空間だけでなく、まわりとの関係性も含めた音のマナーを整えることが大切です。

無理のないルールを自分の中で決めておけば、安心して演奏を続けられます。

関連記事:賃貸で電子ピアノはどこまでOK?ばれないための防音対策3選 | カナデルームMAGAZINE

防音対策だけでは足りない?楽器可・防音賃貸の選び方

「できるだけ防音対策をしているけれど、それでも音漏れが心配…」という方も多いのではないでしょうか。

賃貸での防音には限界があり、防音グッズだけでは解決できない場合もあります。

そのようなときは、最初から楽器可・防音賃貸を選ぶのが安心です。

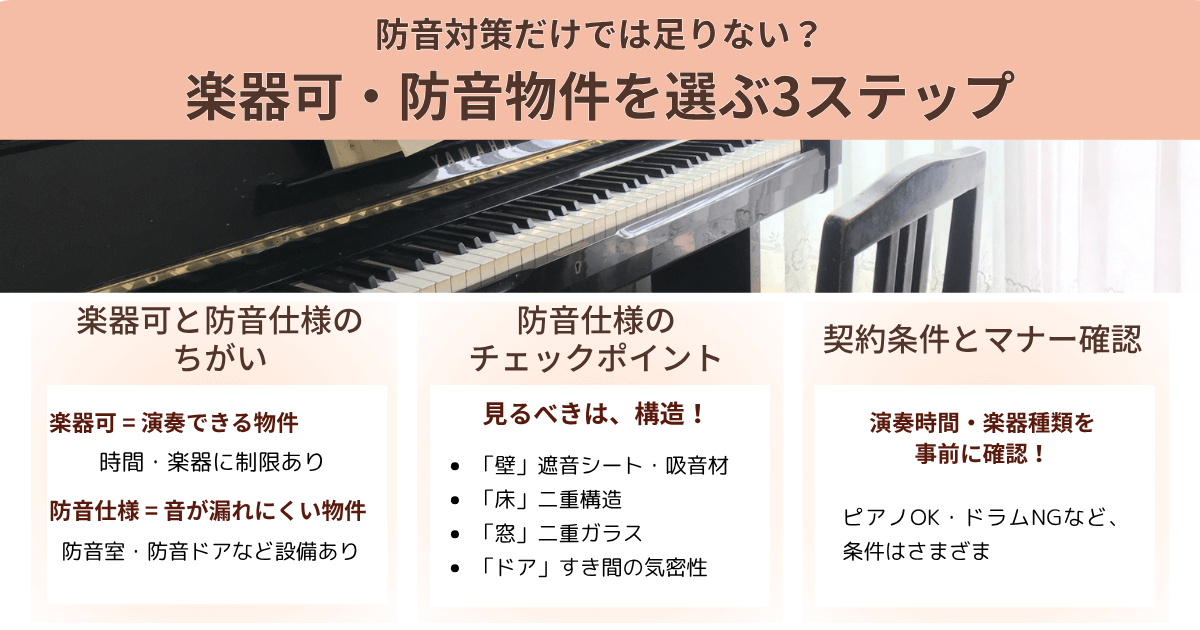

「楽器可」と「防音仕様」の違いを知る

一見似ている「楽器可」と「防音仕様」ですが、実際には意味が異なります。

楽器可物件とは、管理規約や契約で、特定の条件下で楽器演奏が認められている物件です。

たとえば「ピアノのみ可」や「9時〜20時まで演奏可」など時間や楽器の制限があるケースが多く、防音設備が整っているとは限りません。

一方、防音可物件(防音仕様)は、建物自体に防音性能が備わっているタイプを指します。

防音室や防音ドア、遮音構造の壁などが設けられており、外部への音漏れを大きく抑えられるのが特徴です。

つまり、「楽器可」は演奏できる物件、「防音仕様」は音が漏れにくい物件という違いがあります。

どちらの条件も満たしている物件なら、より安心して演奏を楽しめるでしょう。

防音仕様の確認ポイント(壁・床・窓・防音ドア)

楽器可物件を探すときは、防音構造の具体的な仕様をチェックすることが大切です。

たとえば、壁に遮音シートや吸音材が使われているか、床が二重構造になっているかを確認しましょう。

窓のサッシやガラスの厚みも防音性に影響します。二重窓や防音ガラスが使われていれば、外部との音の出入りを大きく抑えられます。

さらに、防音ドアが設置されているかどうかも忘れずに確認します。ドアのすき間からは音が漏れやすいため、気密性の高いタイプなら安心です。

内見の際に「どのような防音構造になっていますか?」と一言聞くだけでも、防音性能のおおよその目安がつかめます。

構造を理解して選ぶことが、後悔のない物件探しにつながります。

演奏可能時間・楽器種類など契約条件のチェック

楽器可物件には、多くの場合演奏できる時間帯や使用できる楽器の種類が定められています。

たとえば、ピアノはOKだがドラムはNG、電子楽器のみ可、夜8時まで演奏可能など、条件は物件ごとに異なります。

契約前には、自分の演奏スタイルがその条件に合っているかをしっかり確認しましょう。

管理会社やオーナーに「この楽器でこの時間帯に練習しても大丈夫ですか?」と直接相談すれば、入居後のトラブルを防げます。

また、近隣との関係を良好に保つためには、演奏マナーを守る姿勢を示すことも大切です。

楽器可物件には音に理解のある入居者が多く、安心して演奏を続けやすい環境といえるでしょう。

まとめ|防音対策と住まい選びで快適な音環境をつくろう

賃貸でも、工夫次第で音の悩みを軽減することは可能です。

家具の配置を見直したり、防音マットを敷いたりするだけでも、部屋の響き方は大きく変わります。

壁・床・窓など、音の通り道を意識しながら対策を重ねていけば、自分らしく音を楽しめる空間に近づけるでしょう。

ただし、賃貸には構造的な限界もあります。

とくに楽器を日常的に演奏する方や、時間を気にせず練習したい方にとっては、最初から「楽器可・防音仕様」の物件を選ぶことが、安心して音楽を続けるための最善策といえます。

音を気にせず暮らせる住まいを探している方には、カナデルームがおすすめです。

カナデルームなら、ピアノ可・防音マンション・24時間演奏可など、演奏スタイルに合わせた条件で簡単に物件を検索できます。

首都圏や音大周辺など、演奏者が集まるエリアでも物件情報を豊富に取り揃えています。

プロ演奏家から音大生、趣味のプレイヤーまで、音と共に暮らすための理想の住まいを見つけられるでしょう。

今の部屋で防音の限界を感じているなら、次は音を楽しむための住まい探しを始めてみませんか。

カナデルームは、あなたの音を思いきり楽しめる暮らしをサポートします。