楽器を楽しみたい方にとって、音によるご近所トラブルは大きな不安のひとつではないでしょうか。

「家で楽器を弾きたいけれど、近所迷惑にならないか心配……」

「どんな楽器ならマンションで演奏できる?」

そう感じる方も多いでしょう。

この記事では、近所迷惑にならない楽器の種類や特徴をはじめ、自宅でできる防音対策や一人暮らし向けの静かな楽器を紹介します。さらに、マンションで安心して演奏できるように、楽器可物件の選び方やトラブルを防ぐマナーについても詳しく解説します。

近所迷惑を気にせず楽器を楽しむには、正しい楽器選びと環境づくりが欠かせません。もし演奏できる住まいを探しているなら、楽器可物件に特化した検索サイト『カナデルーム』をチェックしてみてください。

目次

- 近所迷惑にならない楽器を選ぶための基本ポイント

- 迷惑になりにくい楽器の種類と特徴

- 自宅でできる音漏れ・騒音対策

- 楽器可・防音物件という選択肢

- 近所トラブルを防ぐためのマナーと工夫

- まとめ|安心して楽器を楽しむために

近所迷惑にならない楽器を選ぶための基本ポイント

マンションやアパートで楽器を演奏するときにまず意識したいのは、その楽器が出す音の大きさや種類の違いです。短時間の演奏であっても、音が響きやすければ近所トラブルにつながります。気兼ねなく練習を続けるために、次の二つを押さえておきましょう。

- 音の大きさと人がうるさいと感じる基準

- 生楽器・電子楽器・サイレント楽器の違い

音の大きさと人がうるさいと感じる基準

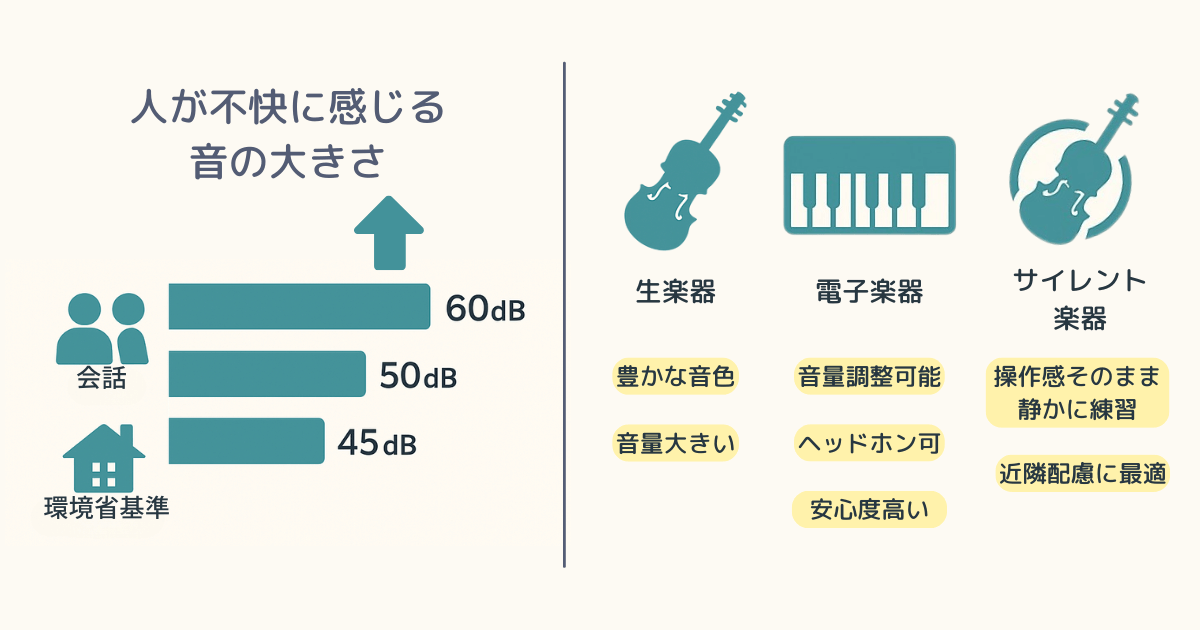

「どの程度の音なら迷惑にならないか」を考えるとき、目安となるのが音の大きさ(dB)です。例えば普通の会話は約60dB、静かなオフィスや小さめのテレビ音は約50dB程度とされており、人は65dBを超えると不快に感じやすいとされています。

さらに環境省の基準では、住宅地の夜間は45dB以下が望ましいとされており、それ以上の演奏音は近隣トラブルにつながりやすいため注意が必要です。

生楽器・電子楽器・サイレント楽器の違い

楽器には大きく分けて生楽器、電子楽器、サイレント楽器の3タイプがあります。

生楽器(アコースティック楽器)は、弦や鍵盤を直接鳴らすことで豊かな音色を楽しめますが、防音環境や演奏時間に配慮しないと近所迷惑につながります。

電子楽器はスピーカーの音量調整やヘッドホンの使用ができるため、集合住宅でも演奏しやすいのが特徴です。

さらにサイレント楽器は生楽器に消音機能を加えたタイプで、弦やキーの操作感はそのままに、ヘッドホンを通じて電子音を聞きながら静かに練習できます。

それぞれの特徴を理解し、自分の住環境や練習スタイルに合ったタイプを選ぶことが、近所トラブルを避けて音楽を楽しむための基本になります。

迷惑になりにくい楽器の種類と特徴

迷惑になりにくい楽器を知りたいと思う方は少なくありません。音量が控えめで住宅環境に合う楽器を選ぶだけで、演奏の快適さが大きく変わってきます。例えば以下のような楽器なら、集合住宅でも扱いやすいでしょう。

- ウクレレやクラシックギターなど小音量の弦楽器

- 電子ピアノや電子ドラムなどヘッドホン対応楽器

- サイレントバイオリンやサイレントフルート

- 独学でも始めやすい楽器

ウクレレやクラシックギターなど小音量の弦楽器

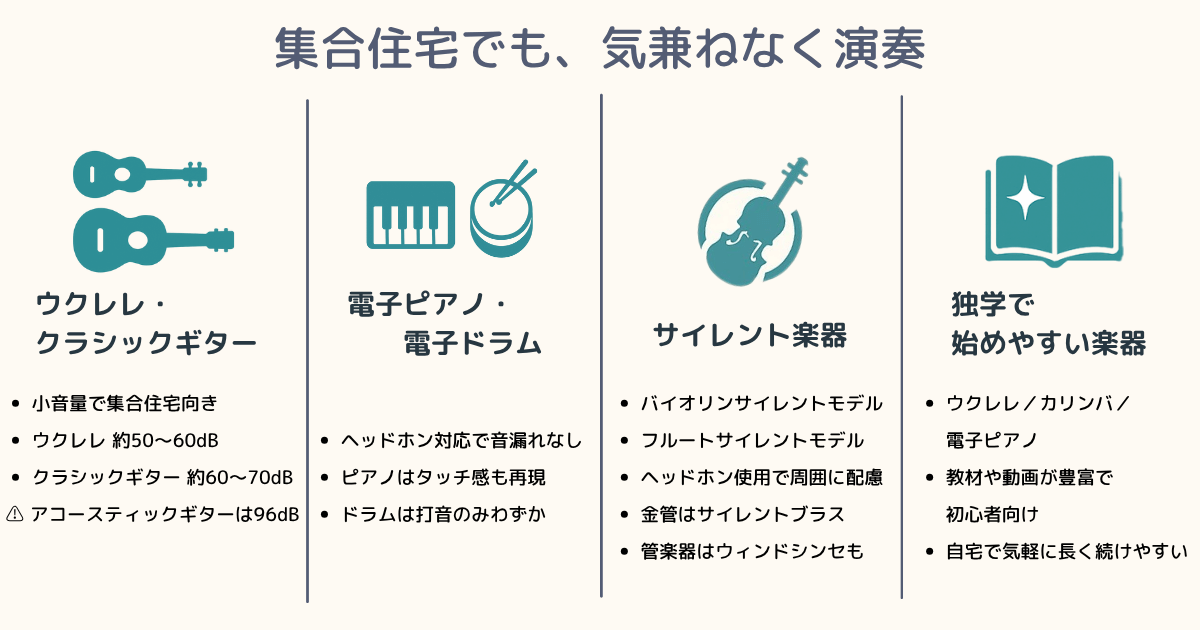

ウクレレはサイズが小さく、音量も50〜60dBと控えめなため、近所迷惑になりにくい代表的な楽器です。この程度なら生活音の範囲と感じられやすく、集合住宅でもトラブルなく演奏できるでしょう。軽いタッチで音が出るため初心者にも扱いやすく、一人暮らしの部屋でも気軽に楽しめるのが魅力です。

クラシックギターはナイロン弦を使っているため、アコースティックギターに比べて柔らかく落ち着いた響きになります。音量は60〜70dB程度で、時間帯を選べば集合住宅でも演奏しやすい範囲です。ただし、アコースティックギターは96dBに達するため、演奏を続けるには防音対策に加えて、防音性能の高い住宅や楽器可物件を選ぶことが望ましいでしょう。

参考:アコースティック・ギター | 楽器図鑑 | カナデルームMAGAZINE

電子ピアノや電子ドラムなどヘッドホン対応楽器

電子ピアノや電子ドラムは、ヘッドホンを使うことで外部にほとんど音を漏らさずに演奏できます。その静かさは、集合住宅で練習するうえで大きな魅力といえるでしょう。

電子楽器は「生の響きがない」と避ける方もいますが、最近の電子ピアノは鍵盤のタッチ感や音色がアコースティックピアノに近づけて作られており、演奏感をしっかり再現できます。電子ドラムもパッドを叩く際にわずかな打音は残りますが、演奏音そのものはヘッドホンでしか聞こえません。

サイレントバイオリンやサイレントフルート

「周囲に迷惑をかけずに演奏したい」というニーズから登場したのが、弦楽器や管楽器の「サイレントモデル」です。代表的なのはバイオリンやフルートで、ヘッドホンを使えば音を外に漏らさず練習できます。現在ではギターやチェロなど、弦楽器全般にサイレントタイプが広がっています。

また、金管楽器には消音器「サイレントブラス」、管楽器には電子タイプのウィンドシンセサイザーがあり、工夫次第で静かに練習することが可能です。防音が気になる方は、演奏スタイルに合ったサイレントモデルを探してみてはいかがでしょうか。

参考:金属製でも木管楽器? 気になる木管・金管楽器の違いや室内練習にぴったりなアイテムをチェック| カナデルームMAGAZINE

独学でも始めやすい楽器

大人になってから楽器を始める方は少なくありません。これから挑戦する方にとって、周囲に迷惑をかけにくい楽器は始めやすい選択肢となるでしょう。

ウクレレやカリンバは音量が控えめで、集合住宅でも安心して演奏できるのが魅力です。さらに、教則本や動画レッスンが豊富にそろっているため、初心者でも自宅で学びやすく、短期間で演奏を楽しめるようになります。

電子ピアノも同じくおすすめです。音量調整が可能なうえ、アプリやオンライン教材が充実しているので、自分のペースで無理なく練習を続けられます。

こうした独学に適した楽器を選べば、教室に通わずとも基礎を身につけやすく、趣味として長く続けられるでしょう。

自宅でできる音漏れ・騒音対策

楽器を演奏するとき、多くの方が気にするのが音漏れです。完全な防音は難しくても、自宅での工夫で響きを抑えられます。特に次のような工夫は、手軽で効果的です。

- 窓・壁・床からの音漏れを減らす工夫

- 部屋の配置やレイアウトで音を分散させる

窓・壁・床からの音漏れを減らす工夫

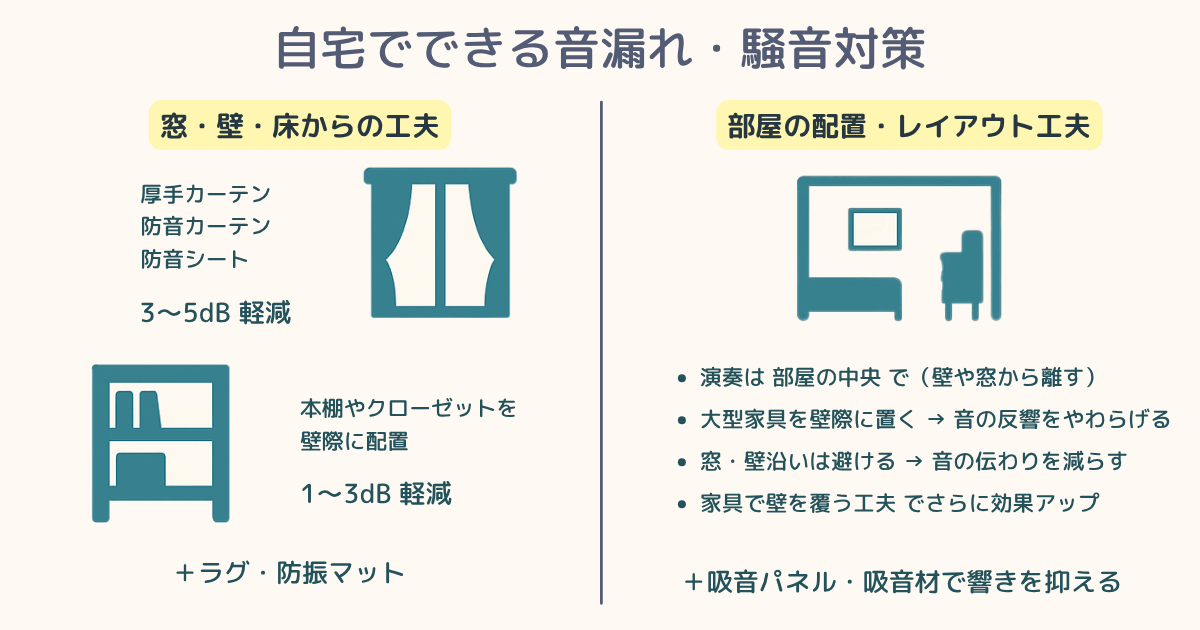

音は隙間や振動を通じて隣に伝わりやすいため、まずは生活の中でできる工夫から始めましょう。

窓には厚手のカーテンや防音カーテン、防音シートを用いることで、話し声やテレビ音を3〜5dBほど下げられるといわれています。壁際に本棚やクローゼットを置くと1〜3dB程度音漏れをやわらげる効果があり、床にはラグや防振マットを敷けば下階への振動を軽減できます。

さらに、吸音パネルや吸音材を壁や天井に設置すれば、部屋全体の響きを抑えることが可能です。これらの対策はいずれも「完全な防音」にはなりませんが、生活音や楽器音を少しでも静かにしたい場合や、隣室への伝わりを減らしたい場面では効果を感じられるでしょう。

設置も簡単で賃貸でも使いやすいため、無理なく始められる防音対策といえます。

参考:お部屋の防音対策!ポイントは“吸音&遮音”の組み合わせ!| カナデルームMAGAZINE

部屋の配置やレイアウトで音を分散させる

さらに防音効果を上げたいときは、演奏する位置や家具の配置を工夫しましょう。部屋の中央で演奏すれば、音が窓や隣室の壁に直接届きにくくなります。また、クローゼットや本棚などの大型家具を壁際に置くことは、音の反響や伝わりをやわらげるのに効果的です。

窓や壁沿いでの演奏を避け、家具で壁面を覆う工夫を取り入れることで、マンションやアパートでも快適な演奏環境を実現できるでしょう。

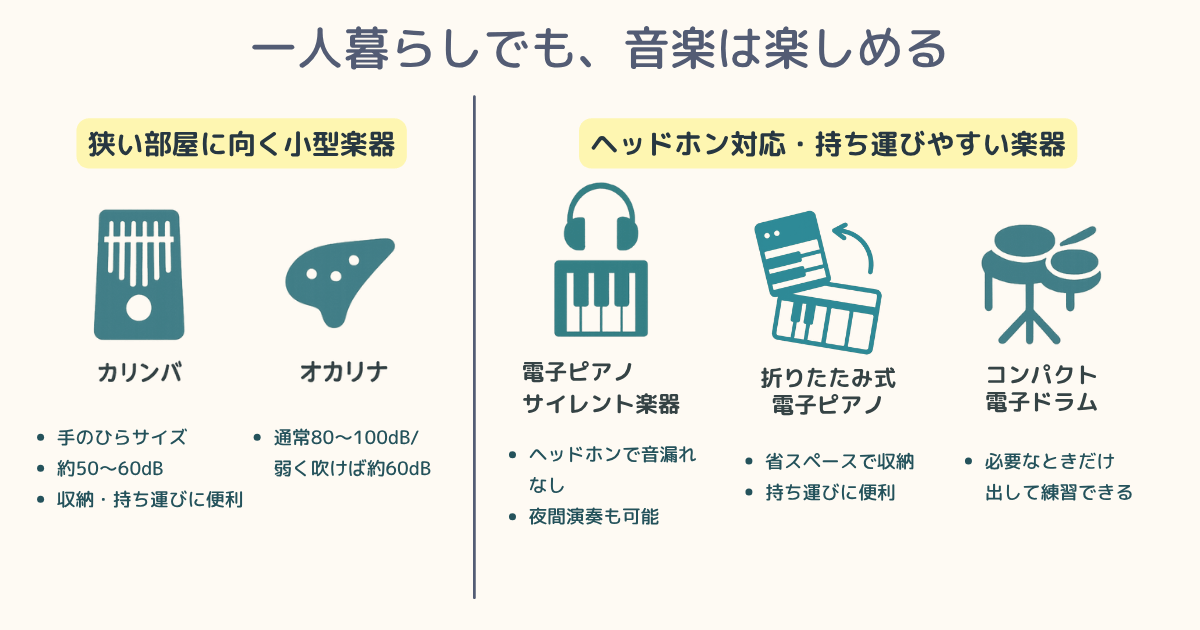

一人暮らし・小さい部屋でも楽しめる楽器

ワンルームや小さな部屋でも「楽器を楽しみたい」という方は少なくありません。狭いスペースでも扱いやすく、音量を抑えられる楽器を選べば、気軽に演奏を続けられます。

例えば次のような視点から選んでみましょう。

- 狭い部屋に向く小型楽器(カリンバ・オカリナなど)

- ヘッドホン対応や持ち運びやすい楽器

狭い部屋に向く小型楽器(カリンバ・オカリナなど)

ワンルームや一人暮らしのようにスペースが限られる環境では、小型で音量も控えめな楽器がおすすめです。カリンバはおよそ50〜60dB程度とされ、手のひらサイズで収納や持ち運びにも便利です。オカリナは通常の演奏で80〜100dB前後になりますが、弱く吹けば60dB程度に抑えられます。

さらに、ミニキーボードやポータブルシンセサイザーなど、省スペースで使える電子楽器も注目されています。どちらも音量調整やヘッドホン演奏が可能で、50〜90dB程度まで自在にコントロールできるため、練習環境に合わせやすい楽器です。

ヘッドホン対応や持ち運びやすい楽器

電子ピアノやサイレントタイプの楽器は、ヘッドホンを使えば外に音を漏らさず演奏できます。夜遅い時間でも気兼ねなく練習でき、生活リズムに合わせやすいのが大きな魅力です。

また、折りたたみ式の電子ピアノやコンパクトな電子ドラムなど、省スペースや持ち運びを重視したモデルも増えています。必要なときにだけ取り出して演奏できるので、狭い部屋や一人暮らしでも、取り入れやすいでしょう。

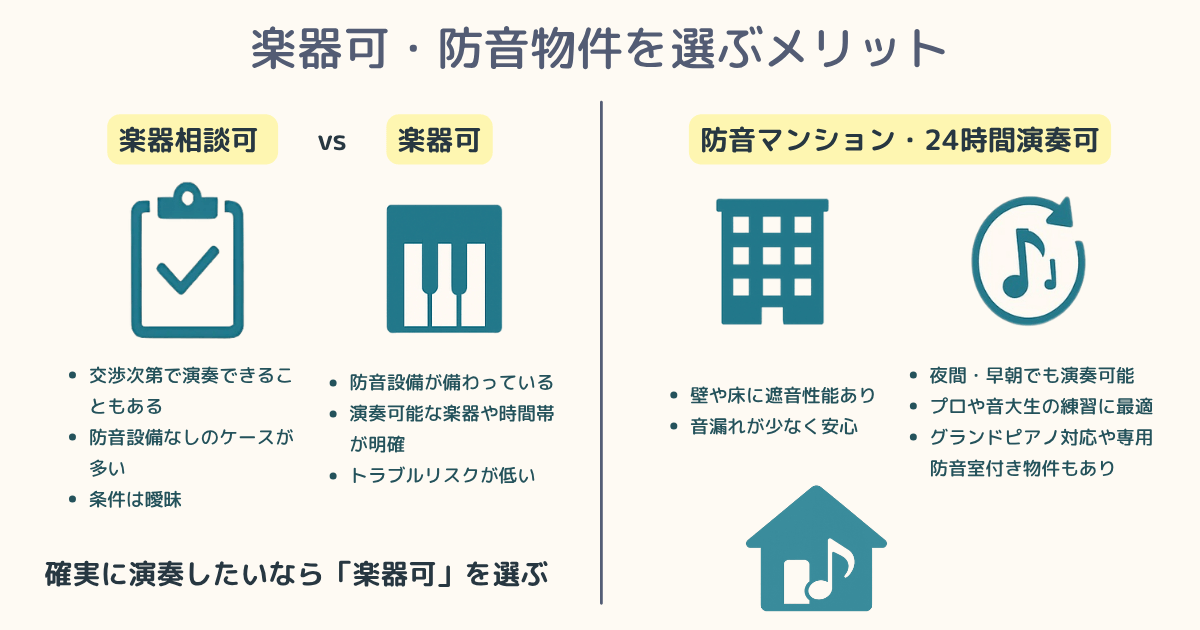

楽器可・防音物件という選択肢

自力で防音対策をしても、その効果に限界を感じることは少なくありません。その場合は、最初から楽器演奏を前提とした物件を選ぶのがおすすめです。次のような視点で確認するとよいでしょう。

- 楽器相談可と楽器可の違い

- 防音マンションや24時間演奏可物件の特徴

楽器相談可と楽器可の違い

不動産物件にある「楽器相談可」と「楽器可」は似ているようで大きな違いがあります。「楽器相談可」の物件は、大家さんや管理会社に交渉すれば演奏できる可能性はありますが、防音設備が整っていないことも多く、実際には「苦情が出なければ許可」という曖昧な条件も少なくありません。

一方で「楽器可」の物件は、防音設備が備わっているのがほとんどで、演奏できる楽器や時間帯の条件も明確です。近隣トラブルのリスクが少なく、気兼ねなく演奏を楽しめる環境が整っています。

確実に楽器を演奏したい方は「楽器可」と明記された物件を選ぶのがおすすめです。

防音マンションや24時間演奏可物件の特徴

本格的に楽器演奏を続けたい方には、防音マンションや24時間演奏可の物件が適しています。防音マンションは壁や床に遮音性能を持たせており、一般的な住宅に比べて音漏れしにくいのが特長です。

24時間演奏可の物件なら夜間や早朝でも演奏できるため、プロの演奏家や音大生など練習量を確保したい方にとって、理想的な物件といえるでしょう。さらに、グランドピアノ対応や専用の防音室を備えた物件もあり、演奏環境を最優先したい方におすすめです。

同じ楽器を演奏した場合でも建物構造によって音の聞こえ方は大きく変わります。下記の表は、代表的な楽器の演奏音と建物別の遮音効果を比較したものです。

RC造マンションと木造住宅における楽器音の聞こえ方比較(カナデルーム調べ)

| 楽器の種類 | 演奏時の音量 | RC造マンション(D値50)の隣室での聞こえ方 | 木造住宅(D値35)の隣室での聞こえ方 |

|---|---|---|---|

| アコースティックギター | 96dB | 46dB(図書館の中・静かな住宅地の昼と同程度) | 61dB(会話・洗濯機と同程度) |

| ピアノ演奏 | 100dB | 50dB(トイレ・エアコンの室外機と同程度) | 65dB(大声の会話、賑やかなオフィスと同程度) |

| トランペット | 113dB | 63dB(やや大きな会話・家庭音と同程度) | 78dB(大きな音量のテレビ・掃除機と同程度) |

このように、同じ楽器でも建物構造によって隣室での聞こえ方は大きく変わります。

音漏れやトラブルを根本から解消するには、楽器演奏に理解のある物件を選ぶことが重要です。カナデルームでは全国の楽器可・防音マンションから一人暮らし用やファミリー向け、分譲タイプまで幅広く掲載しています。地域や楽器条件で絞り込みながら、あなたに理想の部屋を見つけてみませんか。

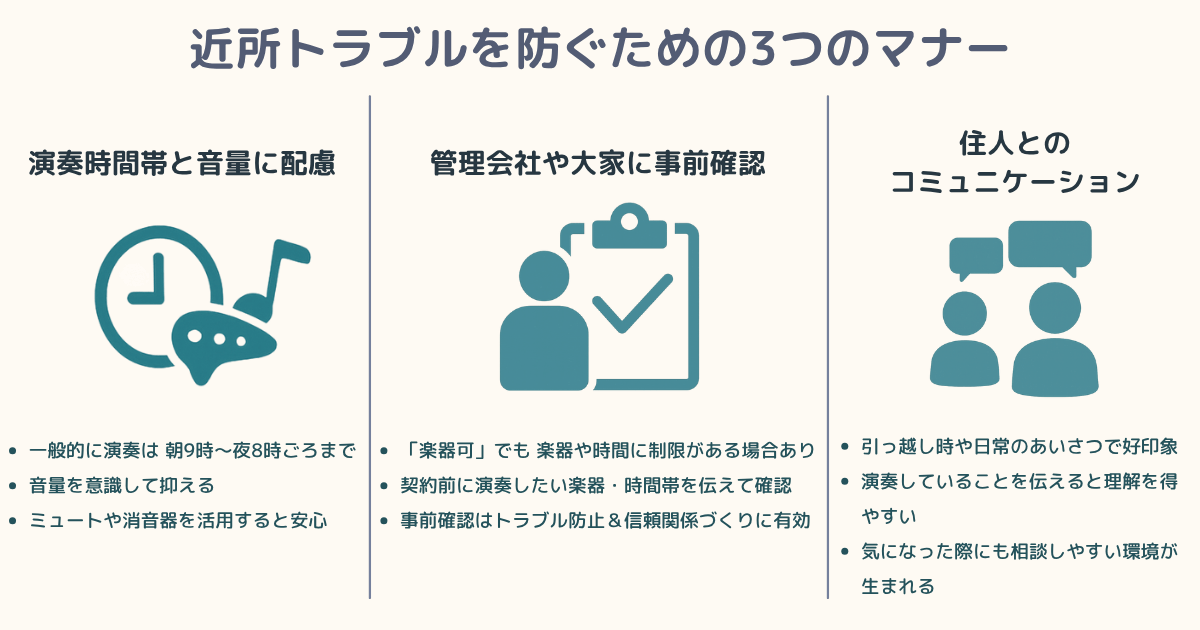

近所トラブルを防ぐためのマナーと工夫

防音対策や物件選びを徹底しても、トラブルを回避するには日常のマナーや配慮も欠かせません。具体的には次のような点に注意するとよいでしょう。

- 演奏時間帯と音量に配慮する

- 管理会社や大家に事前確認する

- 住人とのコミュニケーションを大切にする

演奏時間帯と音量に配慮する

どんなに防音性の高い部屋でも、夜遅くや早朝の演奏は周囲の方の生活リズムを乱す可能性があります。一般的には、朝9時から夜8時ごろまでがトラブルなく演奏できる時間帯とされています。この時間帯なら多くの方が活動しているため、生活音として受け入れられやすいでしょう。

それでも、演奏中は音量を意識して抑えることや、楽器によってはミュートや消音器を活用して練習すると安心感が高まります。住んでいる地域や建物の環境によってはさらに配慮が必要な場合もあるため、常に周囲を意識しながら演奏することが大切です。

管理会社や大家に事前確認する

賃貸物件では「楽器可」と表示されていても、どんな楽器でも自由に演奏できるとは限りません。演奏できる楽器の種類や時間帯に制限が設けられていることが多いため、注意が必要です。

契約前や入居前に、管理会社や大家へ自分が使用したい楽器や演奏の時間帯を具体的に伝え、確認しておきましょう。事前の確認がトラブル防止と信頼関係づくりにつながります。

住人とのコミュニケーションを大切にする

近隣との良好な関係は、防音設備以上に大きなポイントです。引っ越しの際や日常のあいさつを心がけるだけでも、相手の印象は大きく変わります。楽器演奏をしていることを最初に伝えておけば、住人の理解を得やすくなり、万が一音が気になった場合も相談しやすい雰囲気が生まれます。

小さな気配りを積み重ねることで、長く落ち着いて演奏を楽しめる環境が整っていくでしょう。

まとめ|安心して楽器を楽しむために

楽器の演奏は日常を彩る楽しみですが、マンションや住宅地では「近所迷惑にならないか」と心配になる方も多いでしょう。

この記事では、音量を抑えられる楽器の選び方や自宅でできる防音対策、一人暮らしに向くコンパクトな楽器、楽器可・防音物件の特徴、そして演奏時に意識したいマナーまで幅広く紹介しました。

少しの工夫や心がけを積み重ねることで、気兼ねなく演奏を楽しめる環境は整えられます。楽器選び・防音対策・住まい選び・日常の配慮をバランスよく取り入れ、長く快適に音楽のある生活を続けていきましょう。

自分らしい演奏スタイルを育てるためにも、住環境と周囲への配慮は欠かせません。

カナデルームは、全国の楽器可・防音賃貸物件を豊富に掲載しており、10年以上の実績を持つ専門仲介会社ならではのノウハウや、防音・演奏に関するアドバイスも発信しています。 快適に音楽を楽しみたい方は、ぜひカナデルームで理想の住まいを探してみてください。