「RC造なら防音性は安心」そう思っていませんか?

実は鉄筋コンクリート造でも、音漏れや振動を完全に防ぐことはできません。さらに、トラブル防止のためにオーナーの判断で楽器演奏が禁止されるケースも少なくないのです。

本記事では、次の内容を解説します。

- 鉄筋コンクリート物件でも楽器不可となる理由

- 「楽器可」と「楽器相談可」の違い

- 音が漏れる仕組みや物件選びのチェックポイント

- 契約時の注意点や防音対策

ギター演奏に特化した工夫も紹介し、安心して楽器を楽しめる住まい探しのヒントをお届けします。

カナデルームでは、全国の楽器可・楽器相談可物件を幅広く掲載しています。ピアノやギターを安心して演奏できる理想の住まい探しに、お役立てください。

目次

- 鉄筋コンクリートでも楽器不可になる理由とは?

- 「楽器可」と「楽器相談可」の違いを徹底解説

- 鉄筋コンクリートで音が漏れる3つの仕組み

- 楽器可物件を選ぶときのチェックポイント

- 鉄筋コンクリートでできる防音対策

- ギター演奏を楽しむための工夫と注意点

- 安心して楽器が弾ける住まいを探すなら

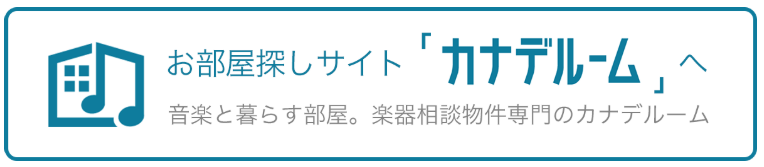

鉄筋コンクリートでも楽器不可になる理由とは?

演奏を楽しみたい方のなかには「鉄筋コンクリートでも楽器不可?」と驚く方もいるでしょう。鉄筋コンクリート造は防音性が高いとされていますが、それでも楽器演奏が禁止されるケースがあります。

なぜそうなるのか背景を解説します。

- 鉄筋コンクリートでも音が漏れるのはなぜ?

- 管理規約やオーナーの判断で楽器禁止になることも

鉄筋コンクリートでも音が漏れるのはなぜ?

鉄筋コンクリート造のマンションは、木造や鉄骨造と比べて壁や床が厚いため、防音性が高いといわれています。しかし、だからといって楽器演奏の音が完全に遮断されるわけではありません。

ピアノやギターなどの生楽器は床や壁を通して振動が伝わりやすく、隣や上下階に響いてトラブルを招くことがあります。

高音域は空気を伝って外へ漏れやすく、低音域は建物の構造を通じて響きやすいなど、音域ごとに異なる特徴があります。

鉄筋コンクリートであっても楽器不可とされるのは、防音性能に限界があるためです。

管理規約やオーナーの判断で楽器禁止になることも

防音性のある鉄筋コンクリート造のマンションでも、管理規約やオーナーの判断によって楽器演奏が禁止される場合があります。防音性能の差や住民同士のトラブルを未然に防ぎたいという考えが理由でしょう。

「思ったより音が響く」「夜間の演奏が迷惑」といった苦情が多く寄せられたことで、オーナーが一律で「楽器不可」と定めてしまうことも少なくありません。

こうしたルールは、演奏する側にとっては不便に感じられますが、住民全体の快適さを守るために必要だと判断されて設けられています。

鉄筋コンクリート造であっても、構造上の問題だけでなく、規約上の理由によって楽器不可とされることがあるのが実情です。

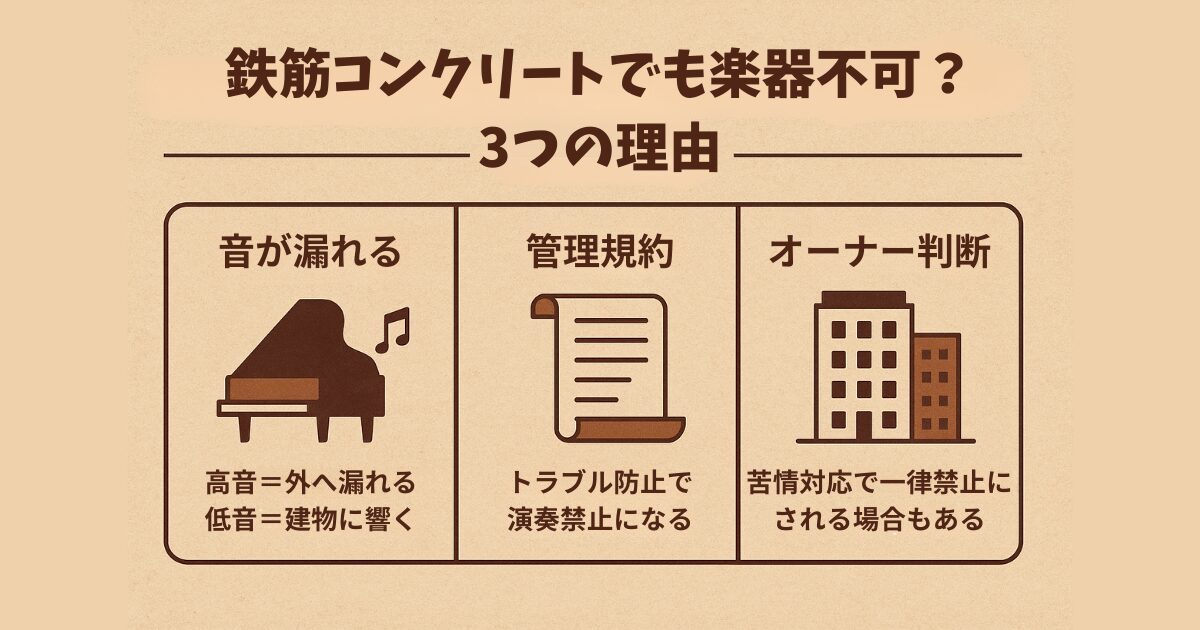

「楽器可」と「楽器相談可」の違いを徹底解説

「楽器可」と「楽器相談可」は似ているようで実際には条件が大きく異なります。違いを知っておくことで、自分に合った物件を選びやすくなるでしょう。

具体的には、次の3つのポイントが挙げられます。

- 楽器相談可は条件があいまいで制限が多い

- 楽器可は時間・楽器の条件が明確で安心

- 防音設備の有無が快適さを左右する

楽器相談可は条件があいまいで制限が多い

「楽器相談可」と表示されている物件は、オーナーや管理会社との交渉によって演奏できるかどうかが決まります。

防音設備が整っていない一般的な賃貸物件が多く、演奏可能な時間や楽器の種類もあいまいです。「電子ピアノなら短時間OK」「日中のみアコースティックギターは可」と説明があっても、実際に入居すると想像以上に制限が厳しいことがあります。

条件が不透明な分、自分の演奏スタイルと合わずにミスマッチが起こりやすいのが特徴です。

楽器可は時間・楽器の条件が明確で安心

一方「楽器可」とされている賃貸物件は、多くの場合、演奏できる時間帯や楽器の種類が決められています。

例えば「平日10時〜20時までピアノ可」「休日は19時まで」「弦楽器は可だが管楽器は不可」と具体的な条件が提示されます。

条件が明確であれば入居後のトラブルを避けやすく、音を気にせず練習できるのは大きなメリットでしょう。

また、演奏ルールがしっかり整備されている物件は、音大生やプロの演奏家に選ばれる傾向があります。

防音設備の有無が快適さを左右する

「楽器可」物件でも、すべてが防音マンションというわけではありません。通常の鉄筋コンクリート造に簡易的な吸音材を取り入れただけの物件もあるため、注意が必要です。

防音室を備えた本格的な物件は家賃が高めで、数も限られています。一方、防音設備が弱い物件は多く見られますが、演奏できる時間が短かったり、楽器の種類が限定されたりする場合があります。

入居後にトラブルにならないよう、物件の防音能力は事前に確認しておきましょう。

自分の演奏スタイルに合う防音環境を探すなら、対応楽器や演奏可能時間まで細かく絞り込める「カナデルーム」が便利です。

全国の楽器可・楽器相談可物件を網羅しているため、安心して長く暮らせる理想の部屋を見つけられるでしょう。

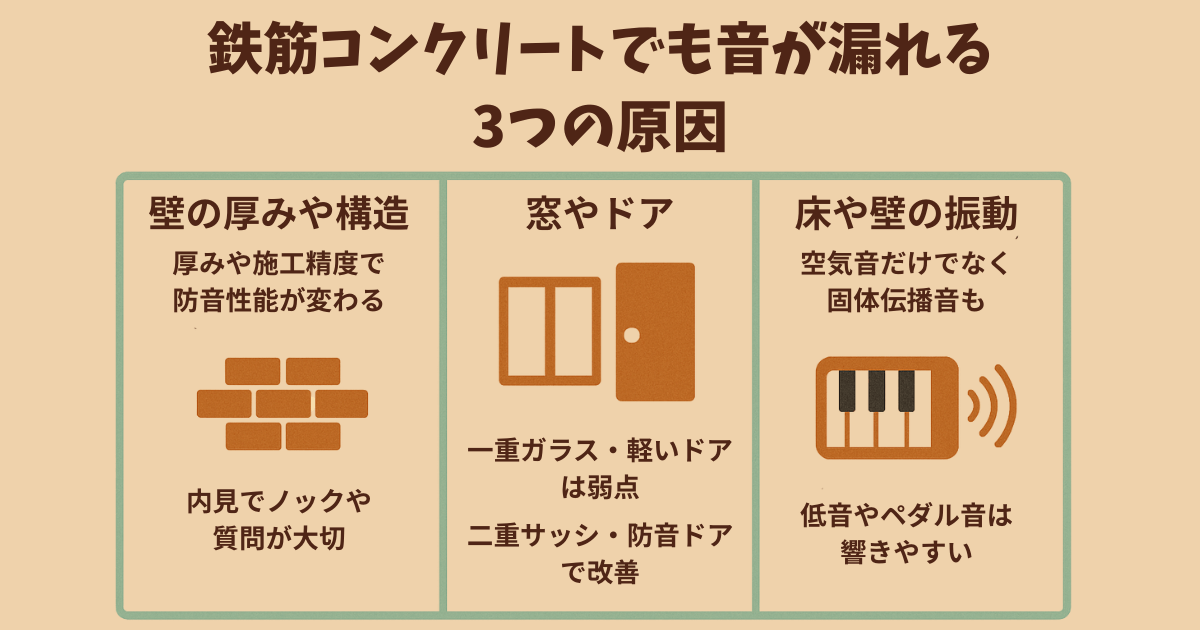

鉄筋コンクリートで音が漏れる3つの仕組み

鉄筋コンクリートは、構造や部材の違いによって音が漏れてしまうことがあります。音が伝わってしまう原因を見ていきましょう。次の3つのポイントを解説します。

- 壁の厚みや構造次第で防音性能は大きく変わる

- 窓やドアは音漏れの弱点になりやすい

- 床や壁を通じて上下階や隣に響く仕組み

壁の厚みや構造次第で防音性能は大きく変わる

壁の厚みや構造によって、防音性能には大きな差が出ます。一般的には厚みがあるほど音を通しにくいとされますが、施工の精度や仕上げ材の影響も受けるため、一概には判断できません。

図面に壁の厚みが記載されていることもありますが、入居希望者が事前にすべてを把握するのは難しいでしょう。そのため、内見時には壁を軽くノックして響き方を確かめたり、不動産会社に防音仕様を質問したりすることがとても大切です。

窓やドアは音漏れの弱点になりやすい

いくら壁や床が頑丈でも、窓やドアは防音性能の弱点になりやすい箇所です。特に一重ガラスの窓は遮音性が低く、弦楽器の高音やピアノの響きが外に漏れてしまいます。

また、軽量な素材で作られたドアも音を遮る力が弱く、演奏音が共用廊下に響いてしまうことがあるでしょう。

こうした弱点を補う方法として、二重サッシや防音ドアを採用すると遮音効果が高まります。詳しい確認方法は、内見時のチェックポイントで触れていきます。

床や壁を通じて上下階や隣に響く仕組み

楽器の演奏による音は、空気中を伝わる「空気伝搬音」だけでなく、建物の構造を通じて伝わる「固体伝播音」として、上下階や隣の部屋へ響くことがあります。

特に注意したいのが、ピアノのペダルを踏む音やベースギターの音など、低音域の振動です。これらは床や壁を強く揺らすため、下の階や隣の部屋に伝わりやすい特徴があります。

たとえ防音性が高い鉄筋コンクリート造のマンションでも、接地面や建物の構造によっては音が予想以上に響くことも少なくありません。

関連記事:鉄筋コンクリートでも響く?防音の落とし穴と対策5選 | カナデルームMAGAZINE

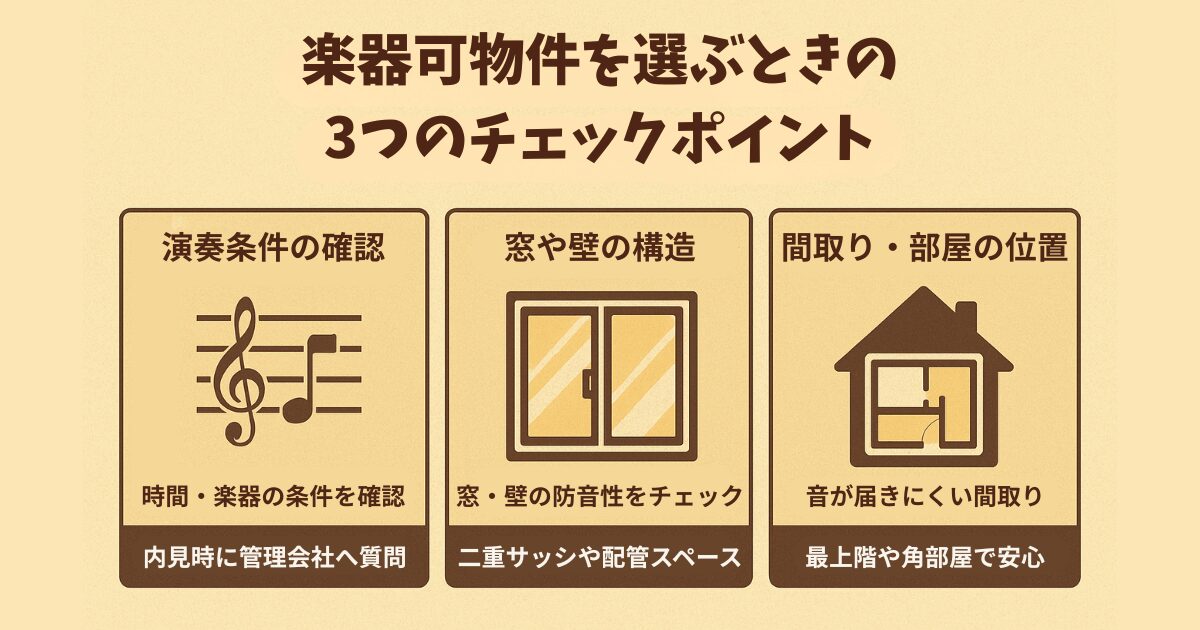

楽器可物件を選ぶときのチェックポイント

楽器可物件は「演奏ができる」とはいえ、その環境や条件は物件によって大きく異なります。安心して暮らすためには、実際の構造やルールをしっかり確認することが大切です。

特に次の3つは、内見や契約前に必ず押さえておきたいポイントです。

- 内見で必ず確認すべき演奏条件

- 窓や壁の構造をチェックして音漏れを防ぐ

- 間取り・部屋の位置関係で音の伝わり方が変わる

こうした点を把握しておくことで、演奏スタイルに合った住まいを見つけやすくなります。

内見で必ず確認すべき演奏条件

楽器を演奏できる物件を見学する際は、まず演奏可能な条件を確認しましょう。物件ごとに演奏できる時間帯や曜日、楽器の種類は異なります。

多くの物件では10時〜20時に設定されており、中には8時〜20時まで演奏できるケースもあります。ただし夜間は周囲が静かになるため、ほとんどの物件で演奏が制限されます。

内見時には、不動産会社や管理会社に具体的な条件を質問し、自分の練習スタイルと合っているかを必ず確認しましょう。

窓や壁の構造をチェックして音漏れを防ぐ

楽器演奏において音漏れが起こりやすいのは、窓や壁の部分です。内見時には、窓が二重サッシになっているか、防音性の高い複層ガラスが採用されているかを確認しましょう。

二重サッシでは遮音効果がおよそ10〜15dB向上するとされます。dB(デシベル)は数値が10下がると体感的に音が半分になるため、二重サッシに変えるだけでも驚くほど静かに感じられるのです。

さらに注意したいのが、隣戸との間にある配管スペースです。給排水管や換気ダクトが通る部分は壁が薄く作られるため、音が抜けやすい弱点になります。見学の際には位置を把握しておくと安心です。

間取り・部屋の位置関係で音の伝わり方が変わる

楽器演奏をされる方にとって防音性能はもちろん重要ですが、実は間取りや部屋の位置も音の伝わり方に大きく影響します。

防音対策が施された物件でも、隣の部屋と直接壁を共有しているより、間にクローゼットや廊下を挟んだ方が音は伝わりにくくなります。

さらに、角部屋や最上階を選べば、隣接住戸が少ないためトラブルを避けやすいでしょう。

このように「音が届きにくい間取り」を意識することも、楽器演奏に適した住まい探しの重要な視点です。

演奏条件や構造をしっかり確認して物件を選びたい方は、対応楽器や演奏可能時間まで細かく検索できる「カナデルーム」で、自分に合った住まいを探してみてください。全国の楽器可・楽器相談可物件を豊富に掲載しているので、安心して部屋探しが進められます。

契約時には、演奏可能な条件が書面に明記されているかどうかも忘れずに確認しましょう。

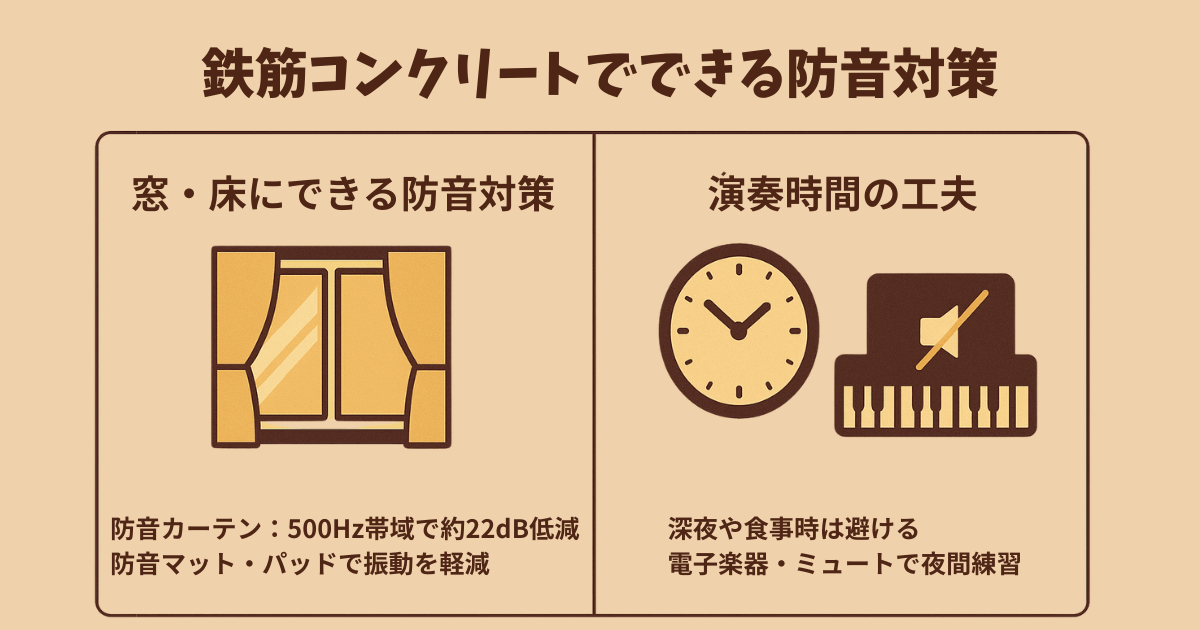

鉄筋コンクリートでできる防音対策

ここからは、簡単に取り入れられる工夫や便利グッズを使った防音対策を紹介します。

- 窓・床・壁にできる防音対策

- 演奏時間の工夫でトラブルを防ぐ

窓や床にできる防音対策

窓には厚手の防音カーテンを取り入れるのが効果的です。ある防音カーテンメーカーの実測データでは、500Hzの音域で約22dBの遮音効果が確認されています。もちろん、すべての製品が同じ効果を示すわけではありませんが、外部への音漏れを抑える一定の効果は期待できます。

床はピアノやドラムなどの低音や振動が上下階へ伝わりやすい部分です。防音マットや防振パッドを敷くことで振動を和らげ、階下への音漏れを軽減できます。賃貸物件でも導入しやすい、手軽な振動対策といえるでしょう。

演奏時間の工夫でトラブルを防ぐ

契約条件で演奏時間が決められていても、実際の暮らしでは周囲への配慮が欠かせません。特に夕食の時間帯や深夜など、生活音が静かになる時間の演奏は騒音と受け取られやすいため注意が必要です。

日中の演奏でも、適度に休憩を挟んでご近所への負担を軽減しましょう。夜間に練習したい場合は電子楽器や弱音器(ミュート)を活用し、基礎練習と本番形式の練習を時間帯で分けるなど、音量を抑える工夫を取り入れると安心です。

こうしたマナーを意識すれば、防音対策とあわせて近隣との摩擦を防ぎ、安心して演奏できる環境を維持できるでしょう。

ギター演奏を楽しむための工夫と注意点

ギターは人気のある楽器ですが、その特性ゆえにマンションや集合住宅では音漏れや振動がトラブルにつながりやすい楽器のひとつです。

ここでは、鉄筋コンクリート造でギター演奏を楽しむために押さえておきたい工夫と注意点を紹介します。

- アコースティックとエレキで違う音漏れの特徴

- ギター演奏が許可されても多い制限

- ギターを快適に演奏するための防音・練習の工夫

アコースティックとエレキで違う音漏れの特徴

ギターとひと口にいっても、アコースティックとエレキでは音漏れの特徴が異なります。

アコースティックギターは生音が大きく、弦の響きが壁や床を通して広がりやすいため、鉄筋コンクリート造のマンションでも隣戸や上下階に届いてしまうことがあります。

一方、エレキギターはアンプを使うため音量調整が可能ですが、低音の振動が床を伝って響くのが特徴です。

こうした違いを理解しておくことが、住環境に合わせた演奏スタイルを考えるうえで、確実な対策につながります。

ギター演奏が許可されても多い制限

「楽器可」とされている物件でも、自由にいつでも弾けるわけではありません。多くのマンションでは演奏できる時間帯が日中から夕方に限られており、夜間の演奏は禁止されているケースがほとんどです。

また、アコースティックギターは短時間のみ、エレキギターはヘッドホン使用を推奨、といった細かい条件が設けられる場合もあります。

演奏可能と書かれていても実際の制限は物件ごとに異なるため、契約前に必ず確認しておきましょう。

ギターを快適に演奏するための防音・練習の工夫

快適にギターを演奏するために、物件のルールを守りながら自分でできる防音と練習の工夫を取り入れることが大切です。

アコースティックギターの音量は、平均で70~80dB程度とされており、これは一般的な掃除機の稼働音や、賑やかな繁華街の騒音に匹敵します。

練習時の音漏れを軽減したい場合は、ギターの音の出口であるサウンドホールカバーを活用してみましょう。これを使うだけで、音量を3~5dBほど抑えることができ、近隣への配慮に役立ちます。

エレキギターの場合、音だけでなく振動への配慮も重要です。アンプの下に防振パッドを敷くだけでも床への振動を抑えられます。さらに、演奏は日中に集中させ、夜間は電子楽器やヘッドホンを使った練習に切り替えるなど、ご自身の生活リズムに合わせて柔軟に対応しましょう。

参考:アコースティック・ギター | 楽器図鑑 | カナデルームMAGAZINE

安心して楽器が弾ける住まいを探すなら

鉄筋コンクリート造のマンションは防音性が高いといわれますが、それでも構造や管理規約によっては「楽器不可」とされることがあります。演奏できるかどうかは建物の材質だけで判断せず、演奏条件や防音設備の有無を必ず確認することが大切です。

さらに、物件の選び方や演奏時間の工夫に加えて防音対策を取り入れることで、トラブルを避けながら心置きなく音楽を楽しめます。自分のスタイルに合った環境を見つけ、快適な演奏ライフを手に入れましょう。

楽器を安心して演奏できる部屋を探すなら、全国の楽器可・楽器相談可物件を網羅した「カナデルーム」をご利用ください。

ピアノやギターなど楽器ごとの対応状況はもちろん、演奏可能時間や防音設備の有無まで細かく検索条件を設定できます。

カナデルームで、あなたの音楽活動を豊かにする「ぴったりの住まい」を見つけましょう。