楽器を弾くと、音が響きすぎて細かなニュアンスがわからなくなる…そんな不自由さに悩んだことはありませんか。

特に賃貸では、響きが強いほど「外にも聞こえているのでは?」と不安になり、思い切った演奏がしにくくなります。

その悩みに応えてくれるのが吸音材です。室内の反射を整えることで、自分の音が濁りなく耳に返り、練習の集中力と上達のスピードまで変わります。

この記事では、吸音材の仕組みと防音との違いや楽器別の活用法、賃貸でも安心して使える対策を紹介します。

響きのストレスを減らし、もっと自由に音楽を奏でられる空間づくりを考えていきましょう。

そして、もし「そもそも音に強い住まいで練習したい」と感じているなら、楽器可物件検索サイト「カナデルーム」もチェックしてみてください。

演奏条件を細かく設定して検索できるため、自身の楽器と暮らしに合った部屋が見つけやすくなります。

目次

- 吸音材の効果とは?防音との違いがわかる3つのポイント

- 吸音材はどこまで音漏れ対策に役立つ?3つの注意点

- 楽器別に見る吸音材の活用ポイント3選

- 賃貸でもできる吸音対策|壁を傷つけない3つの工夫

- 効果を高める吸音材の選び方と貼り方3つのコツ

- まとめ|吸音材を活用して安心して演奏しよう

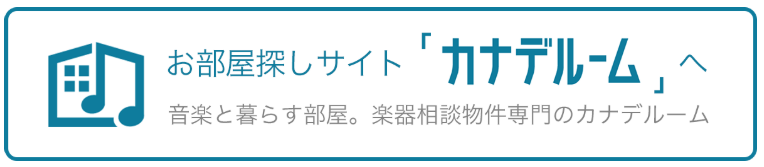

吸音材の効果とは?防音との違いがわかる3つのポイント

賃貸で楽器を演奏するとき、部屋の響きや音漏れに不安を感じる方も多いでしょう。

そうした悩みに対して役立つのが吸音材です。ただし、吸音材は防音や遮音とは目的が異なります。

まずは、吸音材が担う音の反射を抑える働きと、音漏れ対策との違い、さらに練習効率の向上につながる理由を理解しましょう。

吸音材は「音の反射」を抑えるアイテム

楽器の音は、発した瞬間にまっすぐ進もうとします。しかし室内では、壁や天井に当たって跳ね返り、異なる方向から重なり合いながら広がるのが自然な状態です。

反射が増えすぎると音が散らばり、濁った膜がかかったような響きになります。本来のバランスとは違う広がり方になり、演奏の手応えが変わってしまうことも少なくありません。

こうした反射を吸収し、響きの流れを整えるのが吸音材です。

音の輪郭が保たれると、アクセントや音の終わり方が聞き取りやすくなります。

表現の意図がそのまま響きに現れるため、狙った音を出せる実感が得やすくなるでしょう。

空間が演奏を支えてくれる感覚は、表現の自由度を高める要素になります。吸音材は、その基盤づくりを助けてくれる存在です。

防音・遮音との違い|外への音漏れはどこまで防げる?

吸音材には、室内の響きを整える役割がありますが、音漏れ対策としては限界があります。

空気を伝って進む音は抑えられても、壁や床に振動として伝わる音への効果は限定的です。

特に低音や衝撃音は、建物を通じて遠くまで広がってしまいます。

一方、遮音材は音の通り道を物理的に遮る素材です。壁の内部に入れたり重ねたりすることで、外へ伝わる音が減少します。

ただし、賃貸では大掛かりな工事が難しいため、遮音材だけで理想の環境を整えるのは簡単ではありません。

演奏に向いた部屋づくりでは、反射を抑える吸音と、振動を抑える遮音の両面を意識することが大切です。

吸音材で練習効率が上がる理由

練習では、自分の演奏をどれだけ正確に捉えられるかが結果を左右します。響きが強い部屋では、不自然な音の広がりに紛れてしまい、音程や強弱の差を正しく判断できません。

そこで吸音材を使うと、自分の音を客観的に聴きやすくなります。音の変化を捉えられると、課題を見つけやすくなり、改善サイクルが早く回り始めます。

どれだけ練習しても、気づけなければ変化は生まれません。吸音材は、演奏者の耳を育て、上達の道筋をはっきりさせる手助けになります。

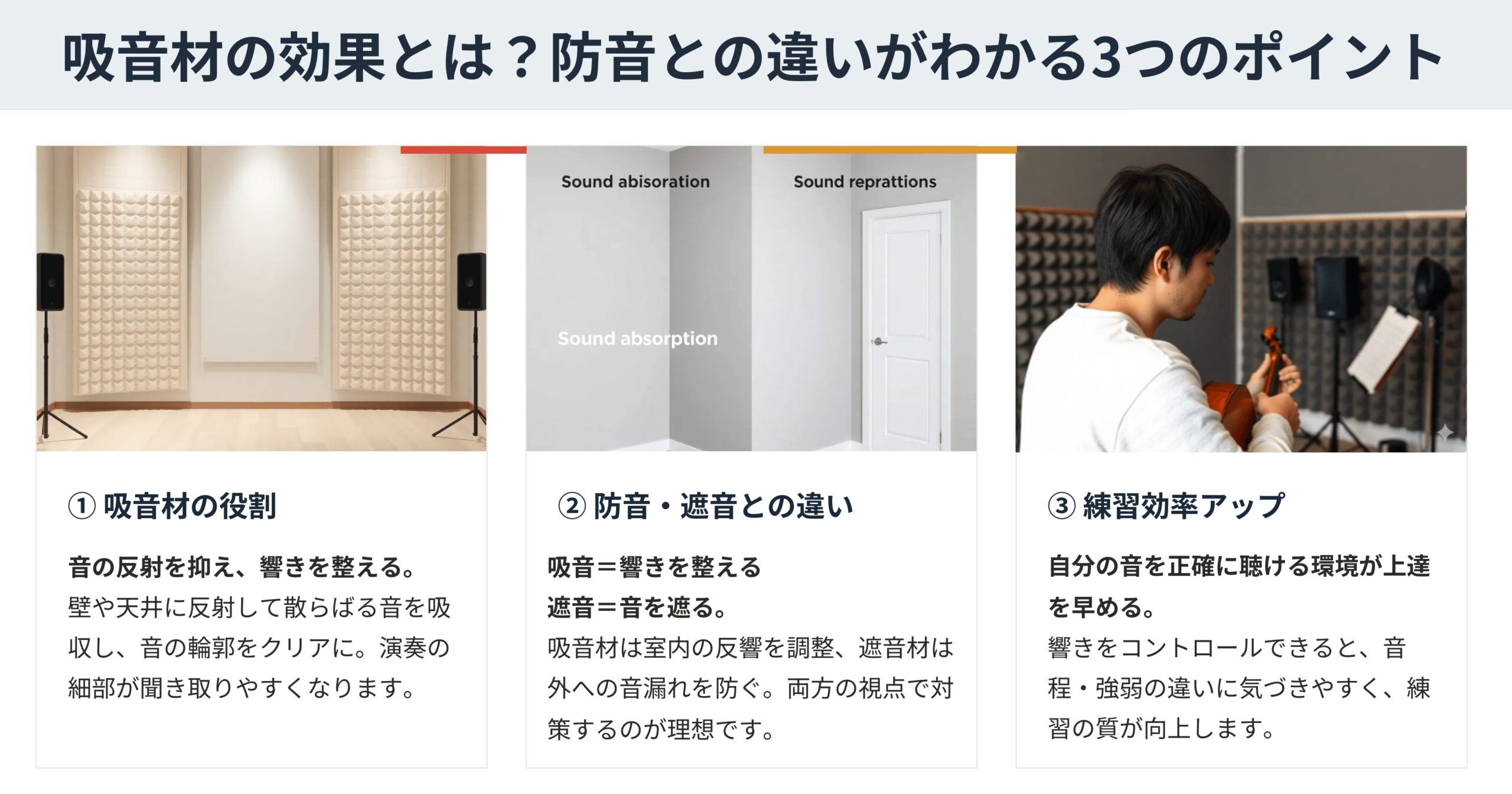

吸音材はどこまで音漏れ対策に役立つ?3つの注意点

吸音材があれば音漏れも防げるのではないか、と期待する方は多いかもしれません。

ただし、吸音材はあくまで室内の響きを整えるためのものです。音は壁を通るだけでなく、床や天井を振動して隣室へ伝わる場合もあり、そのすべてを止められるわけではありません。

賃貸で安心して演奏するには、どのような種類の音が漏れやすいのか、どこまで効果が期待できるのかを事前に理解しておくことが大切です。

以下では、音漏れが起きる仕組みや効果の目安、注意しておきたいポイントを解説します。

壁から漏れる音と床や天井から伝わる音のちがい

音は空気中を進むだけでなく、床や壁を震わせて広がります。空間を伝わる空気音と、建物の構造を通じて移動する固体音があり、漏れ方の性質が異なります。

吸音材が効果を発揮するのは、空気音です。声楽や管楽器の高音などは、反射を抑えることで響きが整い、演奏位置の正面方向へ抜ける音量も軽減しやすくなります。

一方、ピアノや低音のように、床や壁全体を振動させる音は固体音として伝わりやすく、吸音材だけでは抑えきれないのが実情です。

賃貸の楽器可物件で期待できる効果の目安

吸音材を使うと、室内の反射が落ち着き、演奏者の耳に返ってくる音量が小さく感じられます。実際には大きく変わっていなくても、響きが整理されることで、近隣へ届く音の負担も軽くなります。

ただし、すべての物件で同じ効果が得られるわけではありません。壁の厚さや構造がしっかりした楽器可物件であれば、吸音材との組み合わせにより、これまで切り上げていた時間帯でも周囲を気にせず演奏を続けやすくなります。

重要なのは、吸音材だけでは音漏れを完全に止めることはできないと知っておくことです。

効果の目安を理解しておけば、過度な期待やトラブルを避けながら、無理のない範囲で演奏を楽しめます。

苦情を防ぎたいなら知っておきたい注意点

近隣トラブルを避けるには、吸音材だけに頼りきらない配慮が必要です。特に演奏時間帯と音量のコントロールは欠かせません。

少しでも響きが気になるようであれば、カーテンやラグなどを追加して音の抜け道を抑えておくと安心です。

また、引っ越し時に壁跡が残るとトラブルにつながることがあります。原状回復がしやすい吸音材や、壁を傷つけにくい取りつけ方を選ぶと負担が少なくなります。

吸音対策を上手に取り入れて、ストレスのない演奏環境を維持しましょう。

楽器別に見る吸音材の活用ポイント3選

楽器ごとに音の出方は異なり、響き方の特徴によって求められる対策も変わってきます。

吸音材の効果を最大限に活かすには、自分の楽器に合った使い方を知ることが大切です。

本章では、管楽器・声楽の明瞭さを高めたいケース、弦楽器の自然な響きを保ちたいケース、そしてピアノなどの大きな音量や低音に対応したいケースに分けて、活用ポイントを紹介します。

管楽器・声楽|響きを抑えて明瞭に聞き取りたい場合

管楽器や声楽は、音がまっすぐ遠くへ伸びやすいのが特徴です。特に高音は壁で反射すると耳に強く返ってきてしまい、細かなニュアンスが掴みにくくなります。

そうした反射を抑えるためには、正面の壁への吸音材設置が効果的です。余分な跳ね返りを抑えられ、自分の音をクリアに聞き取りやすくなります。

さらに、スタンド型の吸音パネルを使えば、演奏に必要な響きはそのままに、広がる音だけをほどよく抑えられます。

歌声の抜け感や息遣いの変化が捉えやすくなり、練習や録音で気づきが増えるでしょう。

参考:楽器図鑑 | カナデルームMAGAZINE

弦楽器|反響を適度にコントロールしたい場合

部屋の響き方が音色の印象に大きく影響するのが、バイオリンやチェロなどの弦楽器です。

響きが強すぎると音がぼやけて聞こえ、弓の動きが生み出す微妙な違いが埋もれてしまいます。

そこで、吸音材は壁一面に貼るよりも、奏者の後ろや側面など、音が当たりやすい場所にピンポイントで配置するのがおすすめです。

響きをすべて吸い取る必要はありません。ほどよく反射を残すことで、楽器本来の豊かな響きを生かしながら、表現の差をしっかり受け取れる空間へ近づきます。

参考:ヴァイオリン | 楽器図鑑 | カナデルームMAGAZINE

ピアノ・鍵盤楽器|大きな音量と低音の対策が必要な場合

ピアノは鍵盤を押す力だけでなく、内部の構造全体が振動して音を生み出します。

そのぶん低音が床や壁へ伝わりやすく、空気中の音よりも抑えにくいのが特徴です。

吸音材は反射音には効果があるものの、この振動までは止められません。

そこで、背面や側面に吸音材を追加するだけでなく、床には厚手のマットを敷くと安心です。

さらに、楽器との間に緩衝材を噛ませる工夫を組み合わせると、より効果が高まります。

固体を伝わる音を減らせるため、隣室や階下へ響く振動をやわらげながら、落ち着いて演奏に向き合える環境へ近づきます。

参考:ピアノ | 楽器図鑑 | カナデルームMAGAZINE

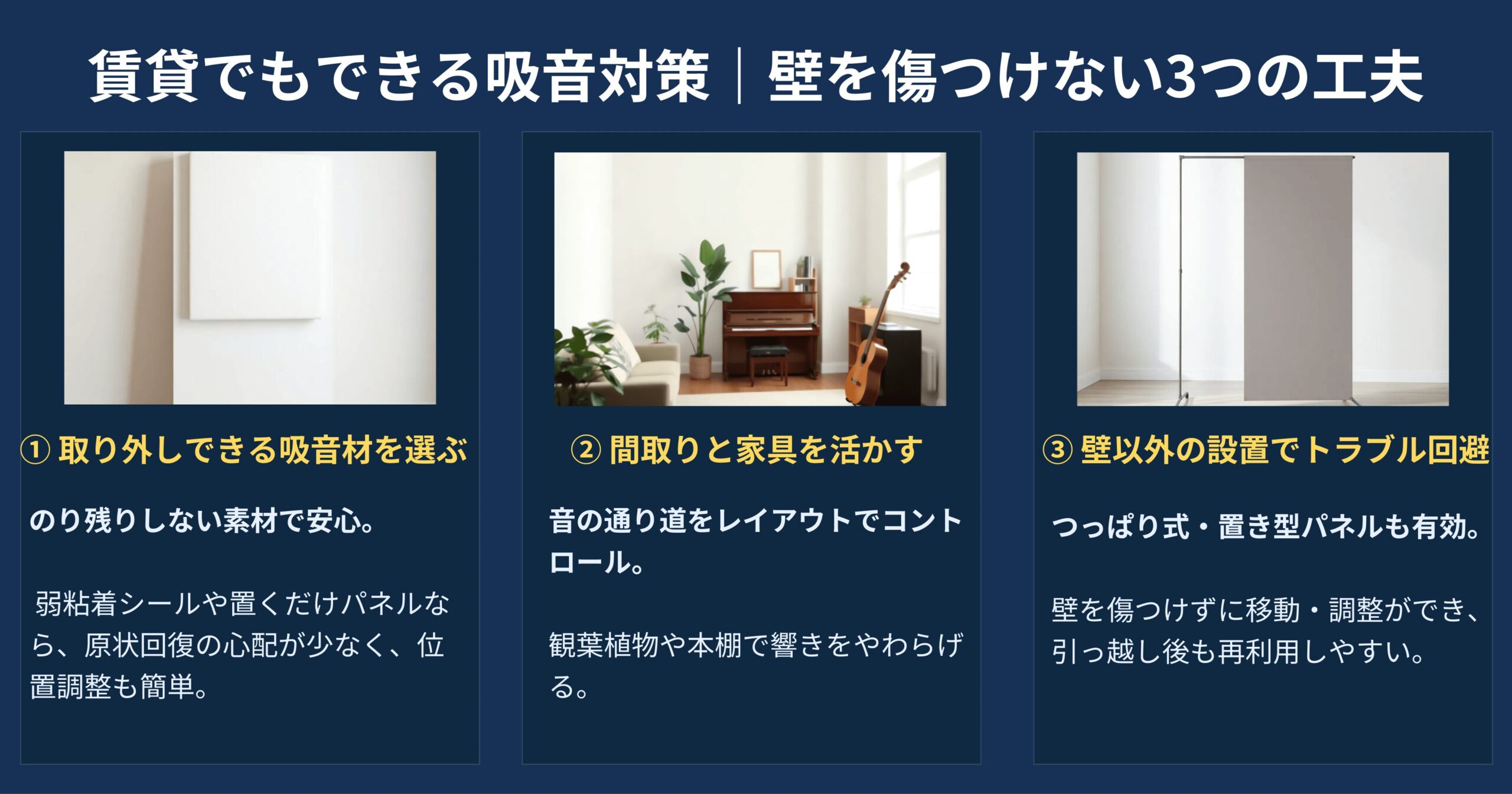

賃貸でもできる吸音対策|壁を傷つけない3つの工夫

賃貸では、壁に傷がつくと原状回復の問題が気になるものです。

しかし、貼ってはがせるタイプの吸音材やレイアウトの工夫を取り入れれば、大掛かりな施工をしなくても響き方を改善できます。

ここでは、取り外しがしやすい吸音材の選び方やレイアウトで響きを抑えるコツ、さらに引っ越し時のトラブルを避けるポイントを紹介します。

今すぐ試せる工夫を取り入れながら、安心して演奏に向き合える空間へ整えていきましょう。

取り外しできる吸音パネル・テープを選ぶ

賃貸では、のり残りしない設置方法を選ぶことが大切です。吸音材の中には壁紙に強く密着し、剥がす際に跡が残ってしまうタイプもあります。

両面テープを避け、弱粘着のシールや、ピンを使わずに置くだけで設置できるパネルタイプなら、原状回復の不安を減らせます。

また、最初から広い面積に貼る必要はありません。響きが気になる位置に少しずつ取り入れれば、調整しながら適切な配置を探せるでしょう。

模様替えのような感覚で調整でき、引っ越しや部屋替えにも柔軟に対応しやすいのも魅力です。

間取りを活かして音の逃げ道を減らすコツ

吸音材を貼る前に、音がどこへ伝わりやすいかを把握しておくことが大切です。

楽器の正面にある壁は、音を強く受け止めるため隣室へ響きやすい方向になります。

演奏する位置を少し変えるだけでも、伝わり方は変化します。

さらに、観葉植物や本棚などの家具を配置すると、音の広がりをやわらげられます。

響きやすい方向にワンクッション置くイメージを持つとよいでしょう。

また、窓は音が抜けやすい場所になるため、遮音カーテンを組み合わせると心強い対策になります。

吸音材だけに頼らず、間取りを活かしたレイアウトでも、音の通り道をコントロールできます。

引っ越し時のトラブルを避けるためのポイント

吸音材を貼った場所に跡が残ってしまうと、追加清掃や補修が必要になる場合があります。

取り外し可能なタイプでも、時間とともに粘着力が変化する場合があるため、定期的に状態を確認しておくと安心です。

また、壁以外に設置できるアイテムを活用する方法もあります。

つっぱり式の防音パネルや置き型吸音パネルなら、壁を傷つけずに移動や調整がしやすく、生活スタイルの変化にも柔軟に対応できるでしょう。

ストレスが少なく、続けやすい対策を選ぶことが大切です。

効果を高める吸音材の選び方と貼り方3つのコツ

吸音材を導入するなら、しっかり役割を果たせるように使いたいところです。選び方や貼り方を少し工夫するだけで、響き方の改善度が大きく変わります。

ここでは、効果の出やすい設置場所の見極め方や、家具と組み合わせて音を整える方法、さらに遮音材との併用で音漏れを軽減する工夫まで紹介します。

効果が出やすい設置場所を見きわめる

まず意識したいのは、音が最初に跳ね返る位置を狙うことです。楽器の正面にある壁など、音が直接当たる場所に吸音材を置くだけで、響き方の変化を実感できます。

一方で、部屋の隅に貼っても効果は分かりにくいものです。演奏姿勢をとったとき、どの方向へ音が進むのかをイメージすれば、貼る場所を選びやすくなります。

広い面積を覆う必要はありません。要点を押さえた配置にするだけで、自分の音が整い、練習の手応えが変わっていきます。

組み合わせ使いでコスパよく音を整える

吸音材だけで部屋を覆ってしまうと、費用がかかるうえに音がこもりやすくなります。

そこで、家具やカーテンと組み合わせて響きを整える方法がおすすめです。

たとえば、本棚は壁からの反射を分散させ、厚手のカーテンは窓から抜ける音をやわらげます。

吸音材で反射を抑えつつ、日常アイテムで音の広がりを調整すれば、無理なく効果を高められるでしょう。

費用を抑えながら環境を整えられるため、賃貸でも続けやすい対策です。

吸音材と遮音材を組み合わせて音漏れを減らすコツ

吸音材は室内の反射を整える役割、遮音材は音の通り道を物理的に抑える役割があり、それぞれ得意分野が異なります。

役割が違うからこそ、一緒に使うことで効果が高まります。

特に、隣室に面した壁や、楽器の背面へ強く音が進む場合は、遮音シートの上に吸音パネルを重ねる方法が有効です。室内の響きを抑えながら、外への漏れも軽減します。

賃貸でも無理なくできる対策を積み重ねれば、演奏空間の質を高められます。気になる音のストレスが減れば、演奏に集中できる時間も自然と増えるでしょう。

まとめ|吸音材を活用して安心して演奏しよう

吸音材は室内の反響を穏やかに整え、自分の音を正確に捉えやすい環境づくりに役立ちます。

防音や遮音とは役割が異なりますが、設置場所や組み合わせを工夫すれば、賃貸でも音漏れへの不安をやわらげることができます。

楽器の特性や部屋の間取りに合わせて、できる範囲から対策を進めていけば、演奏に集中できる空間へと着実に近づけるでしょう。

練習の質が上がれば、日々の上達も実感しやすくなります。音の悩みを少しずつ解消しながら、もっと自由に音楽と向き合っていきましょう。

吸音対策だけでは不安が残る場合は、物件選びの段階から「音に強い住まい」を探すのがおすすめです。

楽器演奏に特化した物件検索サイト「カナデルーム」では、ピアノ可、防音仕様、演奏時間帯の指定など、条件を細かく設定して探せます。

また、首都圏や音大周辺など、演奏者が多く集まる地域の情報が充実しており、一人暮らし向けからファミリータイプまで幅広い選択肢があるのも魅力です。

音を気にせず、思い切り演奏できる住まいなら、あなたの演奏がもっと自由になります。

理想の環境を探すなら、カナデルームで今すぐチェックしてみませんか?