- 「電子ピアノを弾きたいけれど、賃貸だと苦情がこないか心配……」

- 「ヘッドホンを使っていても、下の階に響いていそうで落ち着かない」

そんなふうに感じたことはありませんか?

スピーカーを使わなくても、電子ピアノは打鍵音やペダルの衝撃、床に伝わる振動などが思った以上に広がります。完全な無音で演奏するのは意外に難しいものです。

この記事では、賃貸で電子ピアノがばれやすい理由と注意点をまとめ、今の部屋でできる防音・静音対策3選や安心して演奏を楽しむ工夫を紹介します。

もし「もっと音を気にせず練習したい」と思ったら、楽器可・防音物件専門サイト「カナデルーム」をチェックしてみてください。

ピアノ可・防音室付き・24時間演奏可能など、音楽を楽しむ方のための物件を全国から検索できます。

演奏条件や防音レベルまで詳しく掲載されているので、のびのびと演奏できる理想の住まいがきっと見つかります。

目次

- 電子ピアノが賃貸でばれる原因とは?知っておきたい3つのポイント

- 賃貸で電子ピアノがばれる3つの事例と注意点

- 今の部屋でできる電子ピアノの防音・静音対策3選

- 電子ピアノがばれにくくなる3つのコツ(時間・弾き方・置き方)

- それでも不安なときは、楽器可物件という選択肢を

- まとめ|電子ピアノを気兼ねなく楽しむための環境づくり

電子ピアノが賃貸でばれる原因とは?知っておきたい3つのポイント

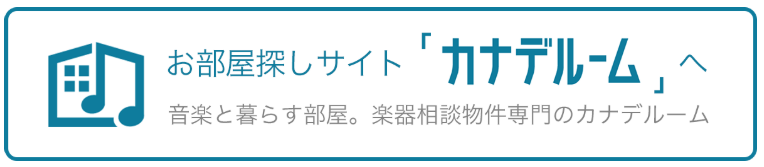

ヘッドホンを使っていても、「もしかして響いているかも」と感じる方は多いでしょう。電子ピアノは電気的には静音でも、構造上の打鍵音やペダルの振動音を完全に防ぐことはできません。

音が伝わる仕組みを3つの観点から整理し、賃貸でばれやすい理由を解説します。

- ヘッドホンを使っても響く理由

- 打鍵音・ペダル音・振動音の違い

- 建物構造(木造・鉄骨・RC)による音漏れの差

ヘッドホンを使っても響く理由

電子ピアノはスピーカーを使っていなくても、鍵盤を押すときの打鍵音や本体の振動が床や壁を通して伝わります。

夜間は周囲が静かなため、鍵盤を押すときのカチカチという音が浮き立ち、下の階や隣室まで響いてしまうこともあります。

さらにペダルを踏むときの「ギシッ」とした軋み音が重なると、静かな住宅では意外なほど大きく感じられるでしょう。

ヘッドホンをしていても無音にはならず、こうした構造音が「ばれる」主な原因です。静かに弾いているつもりでも、思っている以上に音が伝わっている可能性があるため注意が必要です。

打鍵音・ペダル音・振動音の違い

電子ピアノの音はひとつではなく、いくつかの要素が重なって響きます。

まず、打鍵音は指が鍵盤を押す瞬間に生じる衝撃音で、軽いタッチでも、コンコンとした高めの音が出やすいのが特徴です。

続いて、ペダル音は踏み込む際の金属的な軋み音が中心で、床を通して振動が伝わりやすい音です。

そして、振動音はピアノ全体が共鳴して生じる低い振動音で、耳では聞こえにくくても壁や床を通じて隣室に響くことがあります。

こうした音が重なることで、想像以上に生活音として気になってしまうことがあります。

静かな時間帯ほど目立ちやすく、演奏者が思う以上に周囲へ響いている場合もあるため注意が必要です。

建物構造(木造・鉄骨・RC)による音漏れの差

音の伝わり方は建物の構造によって大きく異なります。

木造住宅は床や壁が軽く、振動を吸収しにくいため、打鍵音やペダル音が響きやすい傾向があります。

鉄骨造は木造より防音性が高いものの、金属が振動を伝えやすく、階下への音漏れが起こりやすい点には注意が必要です。

一方、鉄筋コンクリート造(RC造)は壁や床が厚く、遮音性能に優れているため、三つの構造のなかでも音の伝達が最も抑えられます。

このように、同じ電子ピアノでも建物によって音の響き方は大きく変わります。防音マットを敷くなどの対策をしても、構造そのものの影響は無視できません。

まずは自宅がどの構造にあたるのかを確認し、その特性に合わせた工夫をすることが大切です。

賃貸で電子ピアノがばれる3つの事例と注意点

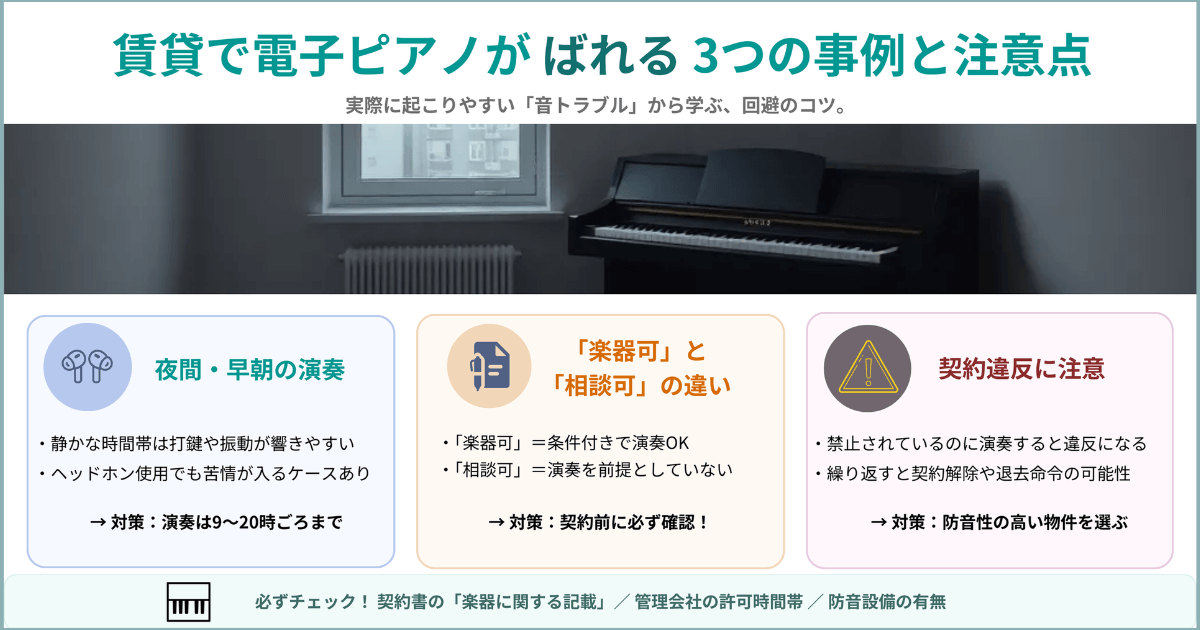

「電子ピアノを弾いていただけなのに、管理会社から注意を受けた」──そんな経験をした方は意外と多いものです。

実際にどのような場面でばれるのかを例に挙げ、原因と防ぐポイントをまとめました。以下の3つの事例から、安心して演奏を続けるためのヒントをつかんでいきましょう。

- よくある「苦情」や「注意」のパターン

- 「楽器可」と「楽器相談可」の違い

- 契約違反や退去トラブルを避けるポイント

よくある「苦情」や「注意」のパターン

特に多いのが、夜間や早朝の演奏による苦情です。

ヘッドホンを使っていても、床を通じた振動音が下の階に伝わりやすく、特に木造や軽量鉄骨の建物では「ドンドン」という打鍵の衝撃が響きやすくなります。

こうした構造では、音そのものよりも振動のほうが問題になりやすい点に注意が必要です。

また「子どもの練習音がうるさい」「休日に長時間弾いている」などの声も少なくありません。

管理会社や大家を通じて注意を受けることもあり、「電子ピアノなら大丈夫」と思っていた方ほど驚くようです。

わずかな音でも繰り返されれば不快に感じる人がいるため、演奏時間や頻度への配慮は欠かせません。

「楽器可」と「楽器相談可」の違い

賃貸物件では、「楽器可」と「楽器相談可」という似た表記をよく見かけますが、実は意味が大きく異なります。

「楽器可」は一定の条件下で演奏が許可されている物件を指し、たとえば電子ピアノやアコースティックギターなど、音量の小さい楽器に限定されるケースが一般的です。

一方で、「楽器相談可」は演奏を前提としていない物件で、楽器の種類や時間帯によっては許可されない場合があります。

電子ピアノは比較的静かな部類ですが、ペダル音や床への振動が響くこともあるため、「楽器相談可」物件では断られることも少なくありません。

入居を検討する際は、どの程度の演奏が認められているのかを事前に確認しておくことが重要です。

参考:アコースティック・ギター | 楽器図鑑 | カナデルームMAGAZINE

契約違反や退去トラブルを避けるポイント

電子ピアノの使用が契約で禁止されている場合、隠れて弾く行為は契約違反とみなされるおそれがあります。

苦情が繰り返されると、最悪の場合は契約解除や退去命令に発展する可能性もあるため注意が必要です。

「小さな音だから大丈夫」と自己判断せず、まずは契約内容をしっかり確認しておきましょう。

また、トラブルをきっかけに引っ越しても、同じ構造の物件では再び同じ問題が起こる可能性があります。

防音性の高い鉄筋コンクリート造(RC造)や、楽器演奏が正式に認められた物件を選ぶことが、長く安心して演奏を続けるための最善策です。

今の部屋でできる電子ピアノの防音・静音対策3選

「引っ越さずに、今の部屋で弾けるようにしたい」と考える人は少なくありません。工夫次第で音の響き方は大きく変わるため、防音・静音対策は実生活の中でも十分に取り入れられます。

ここでは、費用をかけずに実践できる以下の3点を紹介します。

- 床からの振動を減らす防音マット・防振ゴム

- 壁・設置位置でできる防音の工夫

- 防音グッズ以外でできる生活習慣の見直し

床からの振動を減らす防音マット・防振ゴム

電子ピアノの音漏れで最も大きな原因になるのが、床を伝って広がる「振動音」です。

下の階への音伝達は、防音マットや防振ゴムを使うことで5〜10dB程度(体感で半減ほど)まで抑えられるとされています。

ピアノの脚やスタンドの下にゴム製の防振パッドを敷くだけでも、打鍵時の衝撃を吸収して床への伝達を大幅に減らせます。

さらに、厚手の防音カーペットを重ねると遮音効果が高まり、より安定した演奏環境をつくることが可能です。

市販の「ピアノ用防音マット」はサイズや厚みによって効果が変わるため、ピアノの重さや設置場所に合わせて選びましょう。

厚さ10mm以上のタイプは特に振動抑制に優れ、長時間の演奏でも安心感があります。

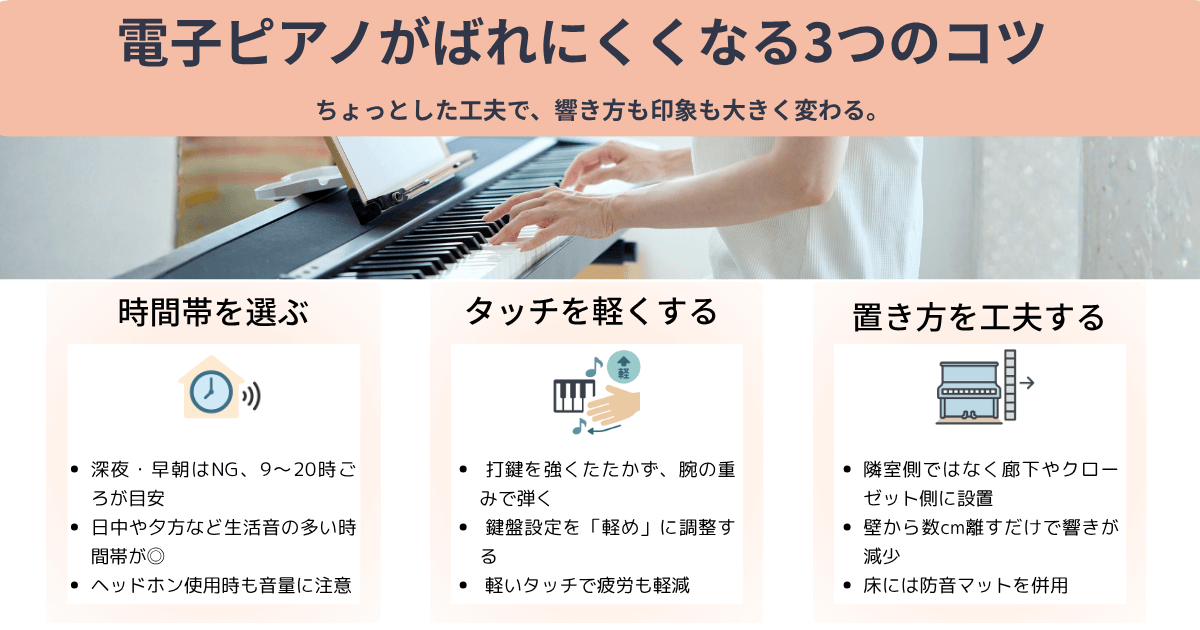

壁・設置位置でできる防音の工夫

電子ピアノの設置場所によっても、音の響き方は大きく異なります。

壁にぴったり寄せて設置すると、打鍵やペダルの振動が壁を通じて隣室に伝わりやすくなりますが、5〜10cmほど離すだけで反響を約20〜30%軽減できるといわれています。

特に木造や鉄骨造の建物では、このわずかな距離が響きの強さに明確な違いをもたらします。

また、壁の向こう側が隣室に接している場合は、反対側(共用廊下やクローゼット側)に向けて設置するのが効果的です。

壁に吸音パネルを取り付けたり、厚手のカーテンを掛けたりするだけでも約3〜5dBの低減効果が期待できるでしょう。

こうした小さな工夫の積み重ねこそが、日常の演奏環境をより快適にするポイントです。

防音グッズ以外でできる生活習慣の見直し

防音グッズに頼るだけでなく、演奏する時間帯や姿勢を見直すことも効果的です。深夜や早朝の練習は避け、生活音が多い日中や夕方に演奏しましょう。

こうしたシンプルな工夫は、防音・静音対策として誰にでも取り入れやすい方法です。

また、打鍵の力をコントロールし、タッチを軽くする練習法を取り入れると、自然と打鍵音や振動を抑えられます。

椅子の高さを少し変えるだけでも腕や手首の力の入り方が変わり、余分な衝撃を抑えられるでしょう。日々の姿勢やタッチへの意識が、防音効果をより高めます。

それでも「工夫しても響いていないか不安…」という方もいるでしょう。その場合は、最初から楽器の演奏を前提に設計された住まいを選ぶのもひとつの方法です。

「カナデルーム」は、楽器可や防音マンションなど、音を楽しむ人のための物件に特化した不動産検索サイトです。

ピアノ可・グランドピアノ可・防音室付き・24時間演奏可能など、細かな条件で全国の物件を探せます。一般の音楽愛好家からプロ演奏家まで、安心して演奏を続けたい方に適したサービスです。

防音・静音対策に限界を感じたら、カナデルームで理想の住まいを探してみてはいかがでしょうか。

電子ピアノがばれにくくなる3つのコツ(時間・弾き方・置き方)

電子ピアノの音漏れを防ぐには、防音グッズだけでなく時間帯や弾き方の工夫も欠かせません。ここでは、日常の工夫でばれにくくなる3つのコツを紹介します。

- 演奏時間と音量のマナー

- 鍵盤のタッチを軽くする練習法

- 隣人とのコミュニケーションでトラブルを防ぐ

演奏時間と音量のマナー

電子ピアノを弾く時間帯は、音漏れトラブルを防ぐうえでとても重要です。

夜間や早朝は周囲が静まり返っているため、わずかな打鍵音やペダル音でも想像以上に響いてしまいます。特に木造や軽量鉄骨の建物では、深夜の演奏が伝わりやすく注意が必要です。

一般的には、朝9時〜夜8時ごろが生活音として許容されやすい時間帯とされています。ただし、建物の構造や周囲の生活リズムによっては、もう少し短い時間にとどめたほうがよい場合もあります。

また、時間帯だけでなく演奏時の音量にも気を配りましょう。ヘッドホンを使う場合は設定を確認し、必要以上に大きくしないことが大切です。

小さな音量に慣れておくと耳への負担を減らせるだけでなく、繊細なタッチを磨く練習にもつながります。

鍵盤のタッチを軽くする練習法

打鍵の強さをコントロールできる人ほど、電子ピアノの音を上手に扱えます。

強くたたくクセがあると、鍵盤が底に当たる「カチッ」という音が床や壁に伝わりやすくなるため、軽いタッチを身につける練習が効果的です。

ポイントは、指先だけで弾こうとせず、腕や手首の重みを生かして押すように弾くことです。この弾き方を意識するだけで、打鍵時の衝撃が自然と和らぎ、音の伝わりを抑えられるでしょう。

また、鍵盤のタッチ設定を変えられる機種なら、軽めに設定してみるのもおすすめです。

軽い設定に慣れておくと、少ない力で演奏できるようになり、長時間の練習でも疲れにくくなります。

隣人とのコミュニケーションでトラブルを防ぐ

最後に、防音・静音対策のなかでも見落としがちなのが、ご近所とのコミュニケーションです。

どれほど入念に対策をしていても、周囲の人が「何の音だろう」と感じた瞬間に、不快感や気まずさが生まれることがあります。

引っ越し直後や練習を始める前に、「電子ピアノを使う予定です」と一言伝えておくだけでも、相手の受け止め方は大きく変わります。

もし苦情を受けた場合も、感情的にならずに冷静に対応し、防音の工夫や演奏時間の見直しを行う姿勢を見せることが大切です。

こうした小さな配慮の積み重ねが、信頼関係を育て、音のトラブルを未然に防ぐ何よりの防音・静音対策となるでしょう。

関連記事:鉄隣人トラブルを防ぐためのマンション選びポイント〜まずは周辺環境をチェック〜| カナデルームMAGAZINE

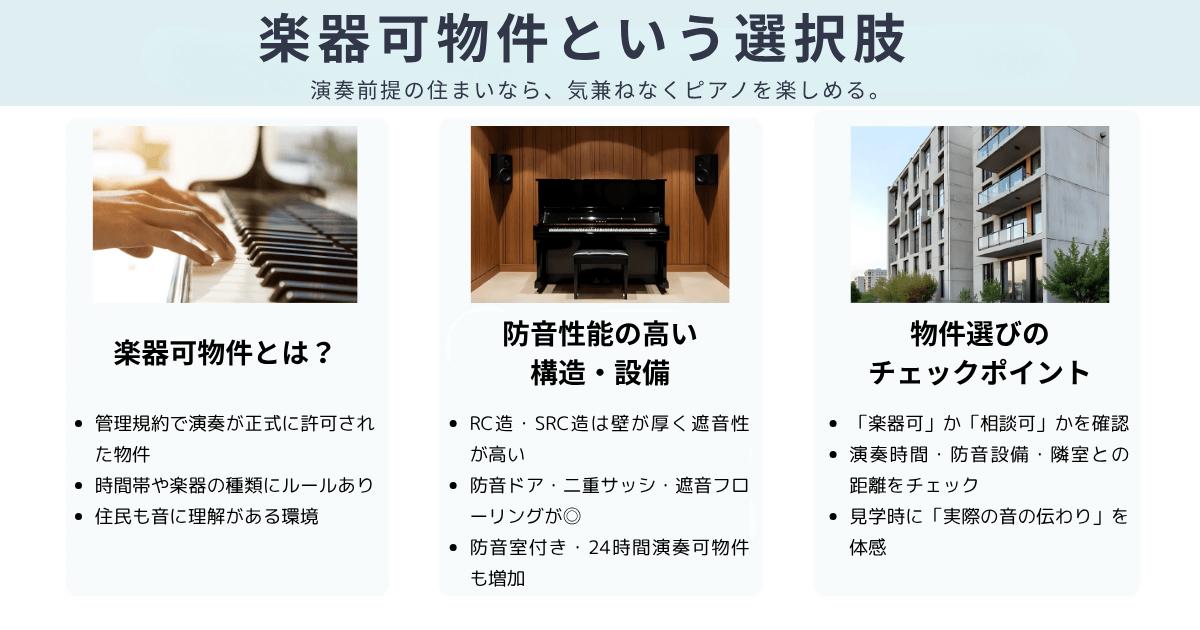

それでも不安なときは、楽器可物件という選択肢を

どれだけ対策をしても、完全に音を防ぐことはできません。努力を重ねても「やっぱり気になる」「思いきり弾けない」と感じることもあるでしょう。

そんなときは、防音グッズを増やすよりも、思い切って環境そのものを見直すほうが気持ちも楽になります。

ここでは、電子ピアノを楽しみたい方に向けて、楽器可物件の特徴や選び方を解説します。

- 「楽器可物件」とは?電子ピアノも弾ける?

- 防音性能の高い構造・設備を見極める方法

- 楽器可物件を探すならカナデルームがおすすめ

「楽器可物件」とは?電子ピアノも弾ける?

「楽器可物件」とは、管理規約や賃貸契約のうえで、楽器の演奏が正式に許可されている物件のことです。

演奏できる時間帯や楽器の種類があらかじめ定められており、原則として苦情が出にくい環境が整っています。電子ピアノはアップライトピアノよりも音量が小さいため、許可されているケースが多く見られます。

ただし「ピアノ可」と記載があっても、演奏時間や設置場所に制限が設けられている場合もあるため、入居前に確認しておくことが大切です。

似た表記の「楽器相談可」は、演奏を前提としていない点が大きな違いです。物件ごとの判断に委ねられるため、結果的に断られるケースも少なくありません。

一方、「楽器可物件」は音楽を楽しむことを前提に設計されており、住民も音に理解のある人が多いため、トラブルが起きにくいのが特徴です。

防音性能の高い構造・設備を見極める方法

楽器可物件の大きな魅力は、防音性能の高さにあります。

建物構造が鉄筋コンクリート造(RC造)や鉄骨鉄筋コンクリート造(SRC造)であれば、壁や床が厚く、音の伝わりを大幅に抑えられます。

さらに、防音ドアや二重サッシ、遮音フローリングを備えた物件なら、より安心して演奏を楽しめるでしょう。

近年では、防音室付きの部屋や「24時間演奏可」物件も増えており、音大生やプロ演奏家の利用も少なくありません。周囲に音への理解がある点も、大きな安心につながります。

内見時には、壁や床の厚み、隣室の生活音の聞こえ方などを確認し、実際の防音環境を体感しておくことが大切です。

まとめ|電子ピアノを気兼ねなく楽しむための環境づくり

電子ピアノはヘッドホンを使っても完全な無音にはならず、打鍵音やペダル音が床や壁を通して伝わることがあります。

しかし、建物の構造を理解して防音マットや防振ゴムなどで対策を行えば、賃貸でも快適な演奏環境を整えられます。さらに、演奏時間やタッチの工夫で、より音の伝わりを抑えられるでしょう。

また、周囲への配慮やちょっとした気遣いも、音のトラブルを防ぐうえで欠かせません。

防音・マナー・環境選びの3つを意識して整えれば、気兼ねなく電子ピアノを楽しめる住まいづくりが実現します。

それでも「どうしても音漏れが心配……」という方は、最初から楽器演奏を前提に設計された物件を選ぶのがおすすめです。

「カナデルーム」は、ピアノ可・防音マンション・24時間演奏可能など、音楽を楽しむ人のための物件に特化しています。

全国の楽器可・楽器相談可物件を網羅し、防音室付きや音大周辺など、演奏スタイルに合わせた検索が可能です。

音への理解がある環境で気兼ねなく演奏を楽しみたい方は、ぜひカナデルームで理想の住まいを見つけてください。